[汽车之家 行业动态] 7月8日,中国汽车技术研究中心有限公司、清华大学、华为技术有限公司三方联合编写的《汽车智能驾驶技术及产业发展白皮书》正式发布。此书从“产学研”角度联合研判汽车智能驾驶产业发展趋势,明晰智能驾驶发展过程中相关易错、易混的概念,分析智能驾驶相关技术原理与发展水平,研究智能驾驶安全体系建设要求,明确智能驾驶技术产业政策法规与合规要求,阐述以智能驾驶技术为核心的整车智能化路线演变方向。

此书包含“智能驾驶概念与发展辨析”、“智能驾驶技术架构与关键能力”、“智能驾驶行业赋能与场景创新”、“自动驾驶安全体系”、“智能驾驶产业环境与生态构建”、“智能驾驶产业未来展望”几大篇章。

智能驾驶的概念分类

基于工信部牵头制定的GB/T 40429—2021《汽车驾驶自动化分级》,再次明确驾驶自动化0-5级的分类,并且对于当前的技术阶段再次对于2级和3级驾驶自动化进行明确。2级与3级驾驶自动化的核心差异点在于责任主体、系统能力和驾驶员状态监测三个方面,2级车辆能够同时自动进行持续的横向和纵向控制,即车辆具备自动加速、减速以及转向等功能,但驾驶员仍需时刻保持注意力,对车辆进行监督,并在必要时干预车辆,责任主体为驾驶员;3级驾驶自动化的核心特征是在特定设计运行条件(ODD)下,系统可执行全部动态驾驶任务(如高速公路、城市道路等),允许驾驶员在系统运行期间不再持续监管道路环境,可进行有限度的非驾驶活动,但需在系统请求时进行接管,如果3级系统激活期间发生问题,经相关部门认定后,应由责任方承担责任。

截至到本白皮书发布日期,市场上汽车产品均处于2级驾驶自动化及以下阶段,没有达到3级驾驶自动化程度。根据现行交通法规及技术标准,2级驾驶自动化阶段运行必须处于人类驾驶员的持续监管之下,操作主体是驾驶员,若发生交通事故,驾驶员须承担法定责任。尽管标准中已经对驾驶自动化等级做了详细的定义、解释以及边界范围的限定,但在汽车市场的宣传与传播中,仍存在对上述概念混淆使用的乱象,有必要理清相关概念。

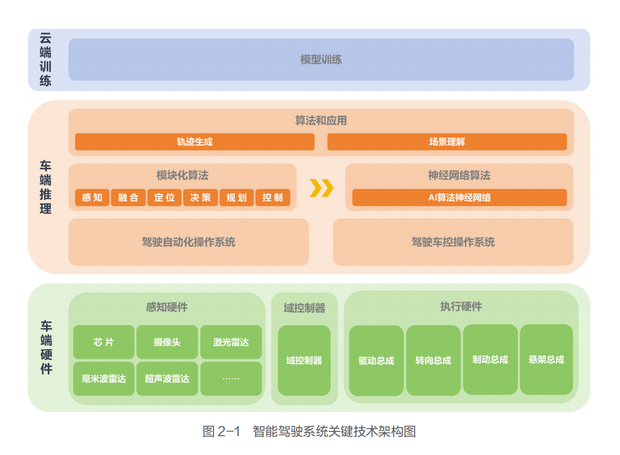

此外,也强调了智能驾驶的逻辑架构的概念和数据是智能驾驶发展的核心的发展路径。

智能驾驶技术架构与关键能力

一、车端硬件

感知硬件

在白皮书第二章中提到:汽车智能驾驶行业中存在技术过度化营销的现象,其核心症结在于技术参数的片面传播与系统价值的认知错位。一是算力参数的孤立化传播。智能驾驶系统的成熟度更取决于算法迭代能力、数据闭环体系、功能安全设计等深层技术要素的有机融合,算力硬件作为基础支撑平台固然重要,但必须与场景理解算法、海量数据训练验证、多层级安全冗余等系统化工程能力形成协同,才能真正实现安全可靠的驾驶体验。二是市场认知呈现断层式割裂。普通消费者受限于技术背景,难以分辨算力数值与实际场景处理能力的差异,易被营销话术引导,导致选购决策与真实需求错配。这些现象不仅导致关键参数的市场认知混乱,更引发了无序竞争等市场失范问题,亟需行业合力携手构建技术科普体系,明确算力指标与实际性能的映射关系,解析智能驾驶系统技术逻辑,帮助用户建立包含硬件性能、算法成熟度与数据服务能力的认知框架,推动智能驾驶行业从“参数竞争”转向“价值竞争”转变。下表为主流传感器的行业水平参考信息:

1、摄像头关键参数及行业水平

|

参数分类 |

行业优秀水平 |

参数说明 |

|

像素( px ) |

前视≥ 8 millions、侧视≥ 2 millions 环视≥ 2 millions、后视≥ 2 millions |

图像像素越大分辨率越高,但分辨率过大对目标识 别提升有限且算力消耗大 |

|

帧率(fps) |

前视≥ 30、侧视≥ 30 环视≥ 20、后视≥ 20 |

摄像头每秒能记录或显示的图像数量,越大画面实 时性越高、提供的信息越精细,但帧率过大对目标 识别提升有限且算力消耗大 |

2、激光雷达关键参数及行业水平

|

参数分类 |

行业优秀水平 |

参数说明 |

|

探测距离 |

≥ 200 m@10% 反射率 |

理论可以测量物体的最大距离,距离越远越好 |

|

线数 |

≥ 128 |

分辨率,线数越高越好 |

|

角分辨率 |

水平≤ 0.1°、垂直≤ 0.1° |

目标辨别能力,分辨率越小越好 |

|

帧率 |

≥ 10Hz |

每两帧的时间间隔,帧率越大越好 |

3、毫米波雷达

|

参数分类 |

行业优秀水平 |

参数说明 |

|

探测距离 |

前向长距离雷达:≥ 280 m 角雷达:≥ 150 |

理论可以测量物体的最大距离,距离越远越好 |

|

水平角分辨率 |

≤ 3° |

目标辨别能力,分辨率越小越好 |

|

垂直角分辨率 |

≤ 15° |

仅4D毫米波雷达具备俯仰角测量能力 |

|

视场角 |

前向长距离雷达:水平 FOV ≥ 120°、垂直 |

探测覆盖范围,视场角越大越好 |

|

速度测量精度 |

≤ 0.1 m/s(匀速目标),≤ 0.5 m/s(急加速目标) |

目标测速能力,精度越小越好 |

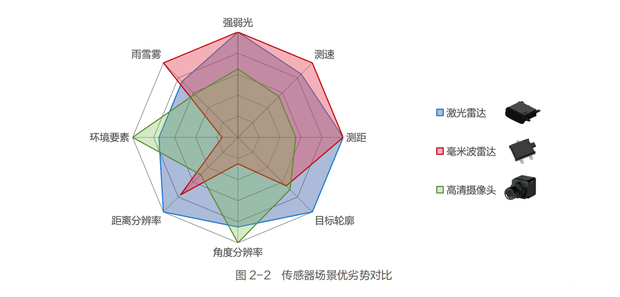

根据参与感知部件的不同,感知技术方案主要分为三类:

一是纯视觉方案。纯视觉方案依赖摄像头作为核心感知硬件,通过图像处理、深度学习算法实现环境感知,并不依赖雷达、激光雷达等其他主动式传感器。纯视觉方案对于交通要素识别能力好,但是受光照、极端天气影响较大,适合环境相对简单的驾驶场景,纯视觉方案类似于人眼观察能力,可以达到类人驾驶水平。

二是主视觉方案。主视觉方案以摄像头为核心感知单元,辅以少量超声波雷达、短距毫米波雷达等传感器,形成“视觉为主,其他传感器为辅”的轻量融合方案。主视觉方案的核心决策仍依赖视觉数据,辅助传感器仅用于补充特定场景,如近距离盲区、低速泊车等典型场景,更加适应城区等复杂路况,是在纯视觉方案基础上的补盲,未来可以达到老司机驾驶水平。

三是多传感器融合方案。多传感器融合方案整合多种异构传感器,如摄像头毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器实现环境感知,各传感器优势互补,对于环境、天气适应性更强,拥有更高的安全性能,未来可以实现超人的驾驶水平。

域控制器

域控制器是智能驾驶系统的传感器接入与车端推理算法运行的硬件平台,是智能驾驶系统运行的核心部件,运行智能驾驶系统推理算法,需要强大的NPU与CPU算力,业界一般是集成为一颗SoC中,计算SoC的算力大小对智能驾驶推理算法的部署与运行效果至关重要。当前2级智能驾驶主流场景下,现有50~200TOPS稠密算力水平已经可以满足实际运行需求,过度堆砌算力反而会造成资源浪费与成本增加。以人工智能领域为例,ChatGPT-O1凭借1.7万亿参数构建庞大模型体系,却被 DeepSeek-R1以更高效的算法架构与算力利用方式实现超越,计算资源需求仅为Chat GPT的1%左右。这一案例充分证明,算力规模并非决定技术表现的唯一要素,算法优化与算力利用效率提升同样关键。

|

等级 |

车端算力要求 |

可以满足的功能 |

|

2 级 |

≥ 50 TOPS(稠密) |

ACC、LCC、APA、AVP、RPA、高速领航辅助驾驶、城区 领航辅助驾驶 |

|

3 级 |

≥ 200 TOPS(稠密) |

ACC、LCC、APA、AVP、RPA、TJP、高速有条件自动驾 驶、城区有条件自动驾驶,双冗余 & 高可靠 |

|

4 级 |

≥ 1000 TOPS(稠密) |

ACC、LCC、APA、AVP、RPA、TJP、高速自动驾驶、城 区自动驾驶,园区自动驾驶、全冗余 & 高可靠 |

|

5 级 |

≥ 2000 TOPS(稠密) |

任意点到任意点,全冗余 & 高可靠 |

回归智能驾驶领域,2级智能驾驶对算力的需求约为≥ 50TOPS稠密算力,3 级则提升至≥ 200TOPS稠密算力,4级提升至≥ 1000TOPS 稠密算力,5级可能将提升至≥ 2000TOPS稠密算力的水平。目前,多数企业已达成对应算力能力,盲目追求算力峰值既无必要,也不符合成本效益原则,行业发展的重点应转向算力资源的精细化管理与优化配置,通过算法迭代、软硬件协同设计等手段,实现功能体验升级与成本控制的动态平衡,推动智能驾驶技术向更高效、可持续的方向发展。对于车端推理算力而言,行业需明确稠密算力与稀疏算力的宣传口径。从数据结构特性与计算模式维度的不同,可分为稠密算力与稀疏算力,二者有着本质区别,不可混淆或简单等同。

执行硬件

执行硬件包含驱动总成、转向总成、制动总成、悬架总成。经过感知硬件实时采集环境数据与智能驾驶算法计算后,预先调节执行各总成的控制参数,以实现驱动力精 确控制、转向力自适应调节、悬架刚度与阻尼实时优化,以及制动系统快速响应等多样化场景需求,全方位提升驾驶安全性与舒适性。

二、车端推理

随着智能驾驶场景越来越复杂,需要更多的传感器来满足不同的场景要求,对于车端推理算法的要求也就越来越高。一是车端推理模型需要具备多传感器、多模态的感知数据的并行处理能力。二是在车端推理模型与云端训练模型的协同上,需使用专用智能驾驶云端模型提升运行效率,如以开源通用语言大模型为基模型进行二次训练与蒸馏出的智能驾驶模型,解决模型臃肿导致的效率低、时延大的问题。

车端智能驾驶算法的实时推理计算,会输出两大类信息:

(1)轨迹生成:精确指挥自车当前执行硬件的操作,包括方向、速度、悬架等,实现对自车的精确控制。

(2)场景理解:预测接下来几秒内,自车或其他交通参与要素的运动轨迹,用于人机交互显示,以提升人机信任度与协同。

三、云端训练

在云端超算集群通过分布式架构训练端到端神经网络模型,结合强化学习优化复杂决策策略,并通过模型量化、剪枝、蒸馏、压缩等技术实现轻量化,适配车载算力平台。

在训练中,数据质量是算法优化的底层支撑。在汽车数据训练体系中,数据作为算法迭代的核心生产要素,需满足规模性、准确性、多样性三大核心要求,共同构建模型泛化能力的底层数据基座。

训练芯片是通过高并发的计算单元,对海量输入数据进行高效的深度学习,形成包括大规模参数的神经网络模型,通常采用大规模的并行计算阵列,以支持大量的矩阵运算和数据处理。在智能驾驶领域,芯片的功能细分与协同运作是实现高效决策的核心技术支撑,主要分为三种:中央处理器 CPU、图形处理器 GPU、是神经网络处理器NPU。云端算力是智能驾驶算法模型长期演进与迭代以及未来实现自动驾驶的重要保障,尤其是面对 AI 芯片被封锁与制裁的背景下,云端算力储备越多越好,但行业需澄清的几个算力误区:

1、行业应避免单位滥用导致的技术参数失真

2、消费者需要辨别云端算力实际情况

3、云端大算力不代表车端更新速度

当前汽车行业云端算力标注存在概念模糊等误导性表述问题,因前缀单位差异(T/P/E/Z 级)导致终端用户对算力规模产生认知偏差,行业亟需基于算力应用场景规范单位使用体系。

|

浮点运算单位对比 |

|||||

|

算力名称 |

FLOPS |

TFLOPS |

PFLOPS |

EFLOPS |

ZFLOPS |

|

名词解释 |

浮点运算性能指 |

浮点运算性能指标; |

浮点运算性能指标; |

浮点运算性能指标; |

浮点运算性能指标; |

|

应用场景 |

基础单位,用于 |

消费级算力核心单 |

工业级超算与中型 |

大规模 AI 训练标 |

前沿科研与未来算 |

另外,此白皮书还针对智能驾驶行业赋能与场景创新、自动驾驶安全体系、智能驾驶产业环境与生态构建、智能驾驶产业未来展望方面进行了阐述。倡导从政策端完善法律法规体系、营造良好的创新环境;在产业端构建协同创新生态、聚焦核心技术攻关、构建风险共担体系;在消费端提升消费者认知与教育、加强消费者权益保护,构建完善的售后服务体系。

京ICP备09113703号-1

信息网络传播视听节目许可证: 0110553

广播电视节目制作经营许可证

公司名称:北京车之家信息技术有限公司

中央网信办违法和不良信息举报中心

违法和不良信息举报电话:400-868-5856

举报邮箱:jubao@autohome.com.cn