林肯大陆Mark II(1956年至1957年)

大排量的“美式大船”

诞生于1956年至1957年间的林肯大陆 Mark II是一款豪华双门硬顶跑车,其整车尺寸为长5547mm,宽1968mm,高1430mm,轴距3200mm,车重2300kg,宽大的尺寸和偏重舒适的驾乘感是当时美国车给人最为深刻的印象,正因如此,当时的美国车更是被人们称之为“美式大船”。

林肯大陆Mark II配有转向及刹车助力、电动车窗和电动调节座椅等舒适性配置,只要多支付595美元即可获得空调系统。林肯大陆Mark II车身涂装大多数采用手工喷涂,其对漆面的工艺要求非常严格。

作为一款诞生于50年代的美国车,林肯大陆Mark II的动力自然也秉承美式汽车的一贯大排量的宗旨,其搭载一台6.0升V8自然吸气发动机,最大功率289马力。1957年,林肯大陆Mark II的发动机最大功率提升至304马力,与发动机相匹配的是3速自动变速箱。

1956年至1957年间,林肯大陆Mark II仅生产了约3100台,每辆车售价为10000美金左右,这相当于当时一辆崭新的劳斯莱斯或两辆凯迪拉克的售价,而福特将为每生产一辆林肯大陆Mark II损失超过1000美金。最初,福特允许其亏本进行销售用来赢得品牌及产品形象的提升,然而正式上市后,福特高估了自己对生产林肯大陆Mark II所承受损失的能力。

林肯大陆Mark II的车主包括“猫王”Elvis Presley、Frank Sinatra和伊朗国王等当时声名显赫的人物,其中影星Elizabeth Taylor的林肯大陆Mark II是华纳兄弟工作室赠送给她的礼物,这辆车曾出现在多部影片中。

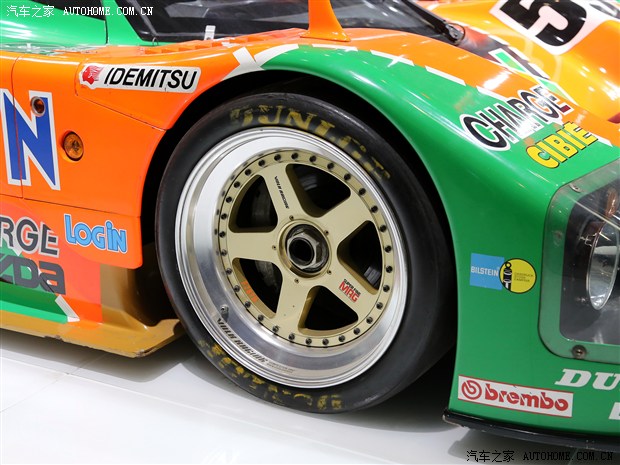

马自达787B(1991年)

第一辆获得勒芒24小时耐力赛冠军的日本赛车

马自达787B是1991年6月23日第一辆获得勒芒24小时耐力赛冠军的日本车,是马自达第13次也是最后一次使用转子发动机参加勒芒比赛。可以说马自达787B的冠军为转子发动机的勒芒生涯画下完美句号。

转子发动机是1959年,德国人菲利克斯·汪克尔发明,后来1961年,马自达与汪克尔签署了技术合作协议,1967年,马自达率先出售搭载转子发动机的轿车。转子发动机的优点包括体积较小、重量轻、低重心等。相应缺点是发动机在使用一段时间之后容易因为油封材料磨损而造成漏气问题,增加油耗。另外,其独特的机械结构也造成这类发动机较难维修。

1990年,马自达共派出两辆787和一辆767B(787的前身)参赛,不过令人遗憾的是,两辆787赛车都因机械故障退出比赛,另一辆767B赛车也出现了多次故障,最终仅获得第20名。1991年马自达推出了787升级版赛车马自达787B,其搭载了一台R26B发动机,排量为2.6L,最大功率为700马力,匹配5速手动变速箱,悬架系统为前后双横臂独立悬架,车重仅为830kg。

1991年,勒芒动力规则有了大幅调整,新的C组3.5L规则正式实施,原有的C组、C2组和GTP组被整合为C1和C2两个组别。C1组规定参赛车型必须使用排气量低于3.5升的活塞式自然吸气发动机,但对燃油使用量没有限制;而C2组在排气量上没有限制,转子发动机也能参赛。马自达参加了是C2组比赛,这个组别从1992年起被国际汽联取消,因此1991年是第13次参赛的马自达转子发动机车型的最后一次挑战勒芒24小时耐力赛。马自达当年共投入了两辆787B赛车和一辆787赛车,三辆赛车分别以第一、第六和第八的成绩完赛。其中,55号赛车以领先第二名捷豹XJR-12两圈的巨大优势夺冠,使用全场最小发动机的马自达平均时速达205.3公里,完美的表现让全世界的马自达迷都为之狂欢。

总结:

时至今天,中国汽车市场越来越被各大厂商看重,借助车展这样大的平台,各大厂商也都使出浑身解数,在展出自己全新车型的同时也不忘将其和自己历史结合起来。对于我们车友来说,在欣赏如潮般新车的同时,也不应该忽略这些曾经叱诧风云的车型。也正是这些老车成就了一个车系、成就了一个品牌、成就了一个时代。(图/文汽车之家 张文君 陈雷 李昊鹏 李伊文)

加载中

加载中