[汽车之家 行业] 尽管这几年市场下行,各车企普遍面临较大销售压力,但自2020年开始,长安汽车却势量双收,品牌销量逆势大幅上扬,新推出的UNI系列也取得“开门红”,首车长安UNI-T在市场中好评如潮,一派欣欣向荣。

而继长安UNI-T之后,定位中型SUV的长安UNI-K(参数|询价)上市首月即获得近万个订单,不过,由于众所周知的原因,其未来的前景也出现了很多不确定性。

那长安UNI-K到底是昙花一现,还是会成为后起之秀?与竞争车型相比,其产品竞争力方面到底孰优孰劣?对长安汽车来讲,长安UNI-K推出的背后又有哪些思量和考虑?带着这些问题,我们在下文来一起探究。

初心是要做“变局者”

众所周知,近年来随着消费结构的变化以及“新四化”趋势的加强,头部车企纷纷在尝试通过推陈出新,打破品牌原有的市场边界,积极向上突围。

| 长安汽车旗下销量主力车型(部分) | ||

| 车型 | 售价(万元) | 1-3月销量(辆) |

| 逸动 | 7.29-10.39 | 54704 |

| 长安CS55PLUS | 9.29-11.39 | 33866 |

| 长安CS75 PLUS | 10.69-15.49 | 106329 |

| 长安UNI-T | 11.59-13.39 | 25956 |

| 长安UNI-K | 15.39-18.49 | 3444 |

| 数据来源:乘联会;制表:汽车之家行业组 | ||

而对长安汽车来讲,为了应对市场形势变化以及进一步上攻,区别于强调家用、走高性价比路线,并已经被市场所熟知的长安CS系列车型,长安汽车倾心打造的新晋“网红”UNI系列,作为“未来科技量产者”,旨在着重面向年轻人,依托于全新的前卫设计语言、智能交互科技体验等,与现有CS系列车型进行充分区隔,从而开辟出新的市场蓝海。

『长安UNI-T』

其首车长安UNI-T就非常具有代表性,通过汽车之家智能车联评价数据来看,紧凑型SUV的长安UNI-T,尽管在价格上属于经济型产品,但是其智能车联评价总分远高于长安CS95、长安CS75 PLUS等明星产品,真正把智能和科技做到了极致化,给当代年轻消费者提供了一个新选择。(详情请点击《看懂你理解你 长安UNI-T智能车联测试》)

与此同时,除了长安UNI系列产品基因强大的区隔特征外,长安UNI-K还在产品开发、营销推广及创新服务等环节,与用户拉进距离,让消费者获得更好的体验和服务价值。

『长安UNI-K』

比如,通过“宠粉计划”,采用与消费者共创的形式,让用户自己定义车型颜色、内外饰设计元素等,满足消费者的个性化的需求;厂商产品开发工程师通过与年轻用户在线连线等方式,加强双方的沟通,方便获得用户最真实的想法和建议,并让粉丝成为产品宣传的参与者和传播者;而且,还紧跟当下潮流,建立UNI系列创新体验中心,打通消费者的购车维护、社交互动及价值变现等环节,实现线上平台及线下全场景的多维度生活服务,从而与较早上市的传祺GS8、长安CS95等偏“正统”的中大型SUV车型真正区分开来,塑造明显不同的“画风”。

『长安CS95』

此外,在成本控制方面,传统车企产品本就具有先天的优势,加之由于在近似车级内,长安UNI-K与同品牌的长安CS95在底盘、发动机等零部件上有很大程度的共用,采购及成本控制效能进一步提高,溢价水平及盈利性也非常的可观。

长安UNI-K实力究竟如何?

结合近期行业趋势不难发现,车企间的竞争,除了产品本身之外,在平台化、架构化上的角逐和较量亦愈发“白热化”。

『长安方舟架构』

吉利有SEA架构,长城汽车有柠檬、坦克及咖啡智能三大技术品牌,在产品模块化开发平台及底层电子架构上,综合实力水平都相比过去实现了新跨越。而与其对标,长安汽车在去年底发布的方舟架构基础不弱,实力同样不俗,代表着长安汽车研发4.0时代下智能科技和造车基础技术的最强结合,长安UNI系列产品皆使用了该架构。

从长安UNI-K的整个竞争圈层来看,在目前整个中型及中大型的中国品牌SUV产品中,相比传祺GS8、长安CS95、WEY VV7等同级竞品,乃至包括定位中国高端品牌同价位车型的领克01等,长安UNI-K应该算是第一个“出牌”的,在领先架构及模块化平台上占据先发优势。

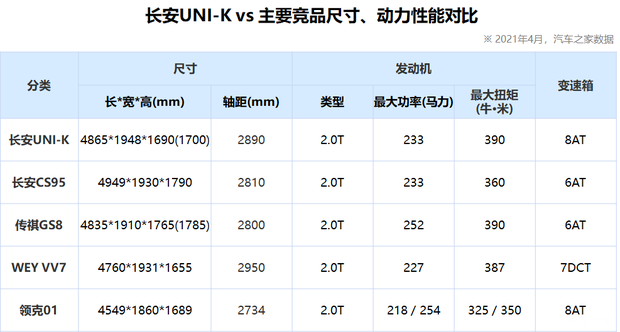

而在产品竞争力方面,我们结合汽车之家同级热门车型对比、关注度排名等数据,以长安UNI-K为基准,选取同价位的主要竞争车,对车型的尺寸、动力、亮点功能技术等关键商品特征,进行量化对比分析。

从车身尺寸水平来看,长安UNI-K的车身尺寸设置颇为讨巧,尽管相比中大型SUV长安CS95,长安UNI-K的“三围”(长、宽、高)尺寸略小,但是轴距更大,而且,整体尺寸水平要远高于传祺GS8及领克01等竞品,仅在轴距上略弱于WEY VV7,居同价位竞争车的中上游水平,尺寸上不是短板。

从动力性能来看,长安UNI-K与目前竞争圈内的这些产品非常“默契”,都只采用2.0T这一种发动机。在发动机最大功率数值上,长安UNI-K虽然不甚出彩,与长安CS95一样,要远落后于传祺GS8及领克01,但是在峰值扭矩上却在同级产品中明显占据上风,只有传祺GS8与之不相上下。同时,由于各车型中,只有长安UNI-K和领克01搭载了8挡手自一体变速箱,整体看,长安UNI-K的动力配置还是颇有看点的。

| 长安UNI-Kvs同价位主要竞品的亮点功能对比 | ||||

| 车型 | 专属配置(仅1款车型搭载) | 领先配置(仅2个车型搭载) | ||

| 长安UNI-K

尊贵型16.99万元 |

265/45R21轮胎、被动行人保护、蓝牙钥匙、隐藏电动门把手、3.5英寸+10.25英寸+9.2英寸组合液晶仪表、手势控制、面部识别、14个扬声器、流媒体内后视镜 |

并线辅助、道路交通标识识别、倒车车侧预警、电动后备厢带位置记忆、真皮方向盘、内置行车记录仪、手机无线充电功能、运动风格座椅、主驾驶座椅腰部支撑(4向)、副驾驶座椅调节(8向)、前排座椅通风、驾驶席电动座椅记忆功能、OTA升级、品牌音响、外后视镜记忆及倒车自动下翻、后排隐私玻璃、车载空气净化器、负离子发生器 |

||

|

长安CS95 精英型16.59万元 |

7座、后排独立空调 | 内置行车记录仪、第二排座椅前后调节 | ||

|

传祺GS8 精英版16.68万元 |

· | 第二排座椅前后调节、负离子发生器 | ||

|

WEYVV7 豪华型16.98万元 |

方向盘换挡、矩阵式LED大灯、转向辅助灯、LED车前雾灯 |

道路救援呼叫、手机互联及映射、OTA升级、自动防眩目内后视镜、后排隐私玻璃 |

||

| 领克01

Pro17.98万元 |

真皮座椅、触摸式阅读灯 | 并线辅助、道路交通标识识别、倒车车侧预警、电动后备厢带位置记忆、真皮方向盘、手机无线充电功能、运动风格座椅、主驾驶座椅腰部支撑(4向)、副驾驶座椅调节(8向)、前排主驾座椅通风、驾驶席电动座椅记忆功能、道路救援呼叫、手机互联及映射、品牌音响、外后视镜记忆及倒车自动下翻、自动防眩目内后视镜、车载空气净化器 | ||

从主销版本的功能技术水平来看,长安UNI-K在配置的量和质两个维度,相比其他竞争车都占据较大的优势。不仅在同级产品中做到了先导性领先,率先应用了面部识别、手势识别、蓝牙钥匙、隐藏式门把手等众多科技、智能化的专属配置,树立了标杆形象,足够的吸睛,更在整体的亮点配置数量上对竞品做到了全面性压制,让消费者感受到真切的实惠,即便是价格要稍高的领克01在新技术丰富度上也相形见绌,稍显弱势。

综合来看,无论是在产品开发平台及底层架构的“出身”,还是其在尺寸、动力及亮点技术等静态商品特征“硬实力”上,相比竞争车,长安UNI-K都足够“抢镜”,拥有鲜明的差异化点,让人很难忽视其存在地位。

思辨

虽然产品力、品牌力都有所保障,但客观来看,长安UNI-K想要真正“出圈”,必须要面对两个问题。首先,是UNI系列未来依然要延续目前的新产品序列策略,还是转而走向独立新品牌的道路。

目前,中国车企在向上冲击做选择时,像长城WEY、奇瑞星途、吉利领克等大多都是以成立新品牌为起点,通过整合新资源,建立全新的组织和品牌形象,摆脱原有母品牌的束缚,实现自我颠覆,从而真正开辟出新天地。

从长安汽车整体的品牌布局规划来看,新能源产品序列、冲击科技高端的UNI系列等都坚守在单一品牌之下,长期来看,新旧车型序列、销售及营销业务等之间容易出现混乱,很难打破固有的消费认知形象,而且随着竞争的加剧,发展机会的窗口正在关闭,形势严峻。

其次,是如何将深陷舆论漩涡的长安UNI-K真正拯救出来,重获市场信赖。在整个事件中,一个不可回避的现实是,媒体在紧急制动及麋鹿测试中确实发现了该车的短板问题,而厂商在不同标准、不同场景下对产品进行的测试,以及直白的回应产品没有问题,让很多普通消费者都有点雾里看花,摸不着头脑。

『长安UNI-K测试回顾《优缺点分明 全网首测长安UNI-K商品车》』

其实,对于销量百万级的长安汽车来讲,本可以更加严谨和坦诚一点,通过与媒体加强沟通和交流意见,经过客观分析和研究后,正面的向消费者公布长安UNI-K为什么会在媒体测试环节中出现问题,这些问题对普通消费者究竟意味着什么,以及未来准备在产品、售后等哪些升级来避免此类问题可能带来的安全隐患,从而在根本上解决问题,打消用户的购车疑虑,树立正确的品牌价值形象。

总结

任何热销车型,既需要产品力上有保证,也需要品牌有足够的体系力作支撑,而透过长安UNI-K,无论是在产品端,还是在营销及服务等多维度环节,都能看到厂商的投入,以及为核心用户提供全新体验价值的努力,从这个角度上看,该产品还是有很强发展潜力的。

不过,产品能否满足消费者需求,并最终能获得用户青睐,毕竟是个系统工程,牵一发而动全身,尤其是对于目前备受争议的长安UNI-K来讲,如何能通过深练内功,尽快补齐短板,在爆红之后持续获得高流量,实现反转人生,成为眼下的当务之急。(文/汽车之家行业评论员 车庸)

京ICP备09113703号-1

信息网络传播视听节目许可证: 0110553

广播电视节目制作经营许可证

公司名称:北京车之家信息技术有限公司

中央网信办违法和不良信息举报中心

违法和不良信息举报电话:400-868-5856

举报邮箱:jubao@autohome.com.cn