■ 大器晚成却持之以恒

在看完起亚这段历史后,我们来了解下他令人难忘的近30年大众集团的成绩。彼得·希瑞尔(Peter Schreyer)1953年出生于德国巴伐利亚州的巴特赖兴哈尔。1975年,时年22岁的彼得·希瑞尔在慕尼黑Industrie Design Fachhochschule学习工业设计。

26岁的时候,彼得·希瑞尔获得了奥迪奖学金,赴英国皇家艺术学院学习一年并获得硕士学位,随后他回到德国并进入大众汽车造型设计部门。如果,仅看这份履历,再看看日后的成就,彼得·希瑞尔像个普通的汽车设计师一样,大器晚成这个词语再适合不过。

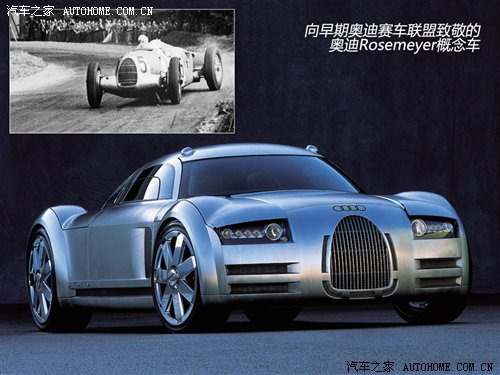

从1978年第一次进入奥迪公司的时候,他也许不会想到将来有一天自己的名字会如此的有名。在他为大众集团工作的28年中,参与了众多的汽车项目的设计。这其中,尤以1994年,对他来说,应该是一个其职业生涯的转折点。

■经典的奥迪TT改变了三个年轻人

彼得·希瑞尔与J·梅斯(现福特设计主管)、弗里曼·托马斯(福特前瞻设计主管)组成的团队设计出一款全新的车型,也许当时他们并不清楚这个作品会有怎样的影响,也不会知道这款车在日后会拥有如此众多的拥趸,它的设计理念影响大众其后的新甲壳虫,新A6,A8等。甚至在威尔·史密斯主演的《机械公敌》(I,Robot)中出现的奥迪概念车RSQ也能找到它的影子。这款新车就是开创了奥迪跑车系列的开山鼻祖——奥迪TT的原形车。

1995年,奥迪TT正式亮相法兰克福国际车展,这也是人们第一次见到这款全新车型。奥迪TT突破传统的风格,大量圆滑线条的运用,这些即使在今天看也颇具前卫的设计,引起了人们普遍的关注。对于一向偏于保守的的德国汽车来说,这样的变化,还是比较罕见的。令人兴奋的是奥迪的这次尝试是如此的正确,TT的设计得到了广泛的认同和赞誉。同年的东京国际车展上奥迪TTS亮相,这是一款软顶敞篷双门跑车。

虽然在1995年的两大国际车展上,TT均是以概念车的名头亮相的,但它身上却没有其它概念车遥不可及的技术障碍,外界的良好反应也加速了TT量产的进程。

1998年,奥迪终于推出了TT的量产版本——奥迪TT Coupe。量产版几乎与95年亮相的概念车在外形上没有太大的区别。最明显的变化仅仅在于用更窄的C柱和宽大的后角窗来取代了最初概念车那个略显臃肿的后部。

『这是225匹的发动机,普通的180匹使用KKK的K03涡轮增压器,而225匹除了换成了K04外,肚内的部件也全部换成高性能的产品』

这台TT 搭载了大众集团的1.8T 20V引擎,分为低增压与高增压两个版本,马力输出分别是180与225匹,高增压车型可选配Quattro全时四轮驱动(现款TTS标配Quattro)。 在刚刚面世不到一年,即荣获了德国1999年度最佳跑车的称号,从而也结束了保时捷车型在此位置长达23年的垄断地位。

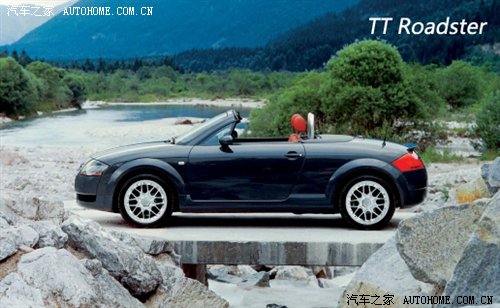

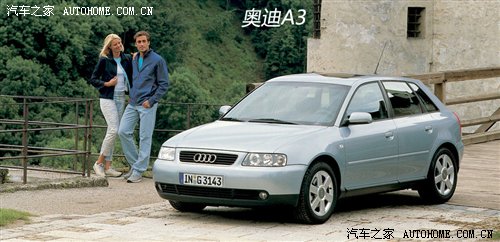

随后奥迪公司再接再厉,在1999年第三季度推出了TT Roadster版本,这款车正是基于TTS概念车上开发的敞篷款。TT Roadster的出现进一步丰富了TT车系。在此之后,彼得·希瑞尔成为奥迪公司首席设计师,还主导了奥迪A8(第二代)、奥迪A6/A6 Avant/A6 Allroad、Audi A4/A4 Avant、Audi A3/A3 Sportsback等多款对于中国消费者来说极为熟悉的车型。

■奥迪时期的先锋主义者

“在汽车设计师的眼中,奥迪的地位是特别的。因为唯有奥迪能够达到如此高的品质”,彼得·希瑞尔这么回忆着,在A6的开发期间,公司高层几乎每天都会到设计部门来。奥迪A6作为奥迪品牌的主销车型,推出之后在国内一直深受商务人士与政府用车的广泛欢迎。现在你应该知道,当初的奥迪和现在的起亚一样,出自同一个人之手。

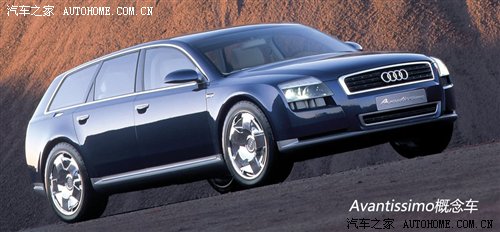

『第二代A6旅行版』

1997年,代号为C5的第二代奥迪A6问世。外观方面大量的曲线代替了平直的线条,整体圆润且优雅,空气动力学效果更佳,风阻系数仅为0.28,这样的设计在中型豪华轿车中并不常见。车型方面,这代奥迪A6再次缩减,只推出了两款车型--轿车版和旅行车版,由于欧洲市场对旅行车的需求越来越大,奥迪强化了旅行版本,在设计上显得更加协调。

『奥迪Allroad』

『奥迪S6』

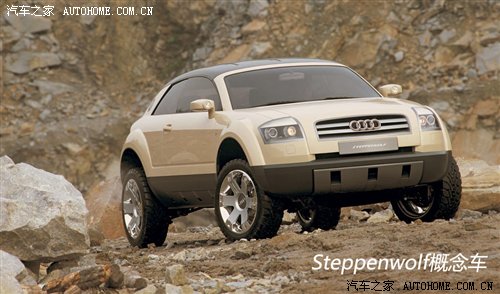

1999年,奥迪为A6增加了一款名为allroad的车型,这款车采用了奥迪著名的Quattro四驱系统,同时使用可升降的悬挂系统,以提高通过性。这款车在具备轿车舒适性的同时,还拥有着非常不错的越野能力。奥迪allroad曾少量进口到国内销售,如果我没记错,王菲也有台allroad座驾。1999年一汽-大众宣布奥迪A6引入国内进行国产,这在当时也是国产中型轿车中最豪华车型。为了满足中国国情,国产版本的A6总长比进口版加长了90毫米,总高也增加了22毫米,开创了以后“加长”风潮。

『第二代奥迪A4代号为B6,看上去像是A6的缩小版』

在彼得·希瑞尔接手奥迪品牌设计负责人时,他希望可以塑造奥迪系列新的形象,年轻且更运动。以奥迪A4为例,通过缩小前悬和减小挡风玻璃面积,以及侧面笔直的棱线来加强运动感。说句实话,平直的设计风格很难强调运动感,但彼得·希瑞尔使棱线更深而前挡倾斜角度更低矮,不仅使内部空间得到了保证,而且保证了最终完美的造型比例。

『第二代奥迪A4敞篷版』

『第二代奥迪A4旅行版』

如果将视线移至尾部,当时奥迪A8、A6、A4之间过于相似,难免有俄罗斯套娃的嫌疑(换代车型愈演愈烈)。但是它们因为大量的曲线而变得圆润,与车头形成了一种协调的对比,这种协调掺杂着雕塑感,令整个车子透出了勃勃生气。

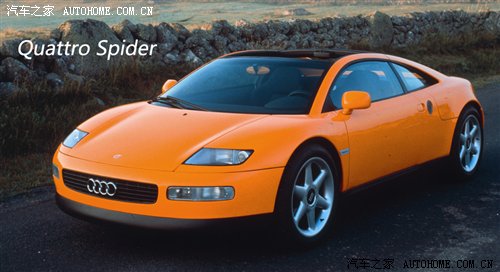

有一些细节还需细细品味,以奥迪概念超跑Quattro Spider为例,车身下裙板处的曲线是由前门下逐渐向后上方延伸的,最终止于后轮弧。但是人的视觉会把它自然的与车尾的保险杠折线连起来, 从而避免了车身上过多的线条对整体感的破坏。

上一代奥迪系列的设计得到了国际汽车界的高度好评,重新阐述了简洁就是美的设计理念。尤其是中国市场,在经历沉寂后奥迪终于与双B的设计竞争中领先了。可以想象,彼得·希瑞尔肯定在英格尔施塔特露出微笑。因为,他们的设计草图中又多出更多新面孔的奥迪轿车,甚至奥迪的SUV都已经呼之欲出了。

京ICP备09113703号-1

信息网络传播视听节目许可证: 0110553

广播电视节目制作经营许可证

公司名称:北京车之家信息技术有限公司

中央网信办违法和不良信息举报中心

违法和不良信息举报电话:400-868-5856

举报邮箱:jubao@autohome.com.cn