1995年的东京车展在11月8日准时闭幕,项目团队并没有时间松口气,对他们来说真正的考验才刚开始。

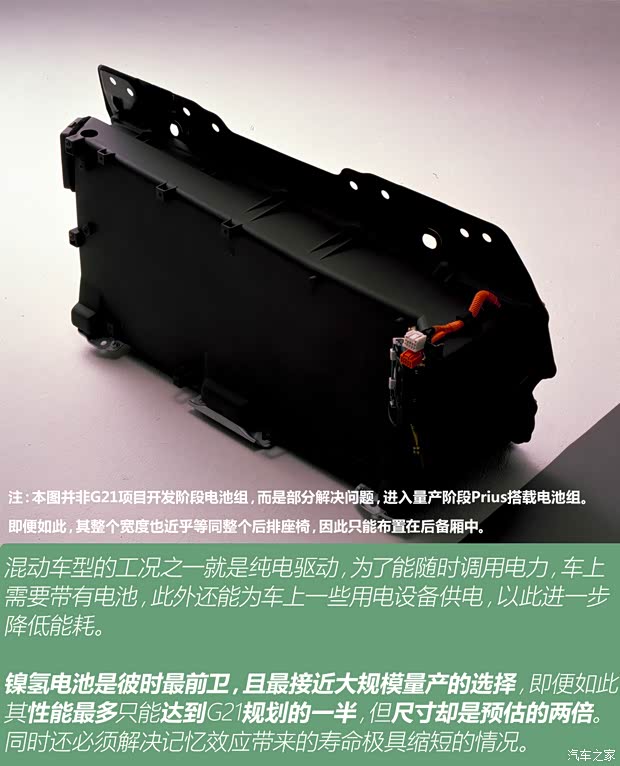

回到研究所后等待他们的是真正准备量产零部件的首次组装,所有人碰到的第一个问题并非是系统表现无法达到预期,而是该怎么把这些东西塞进一台车。

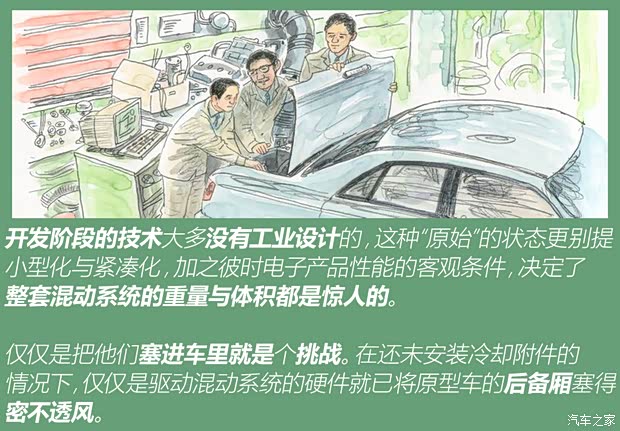

问题接踵而至,单独拿出来怎样测试都没问题的的外接计算机只要放入车内便无法启动,顺利启动后操作系统故障报错,更别提电机无法启动,发动机不能工作这样的致命问题了。

有的项目组工程师戏谑的说自己就像是在烧烤店工作,部件经常因为过高的负载而升温,金属与橡胶部件会被炙烤出特殊的气味,在这中间工作像极了烧烤店的伙计,有人将这些部件戏称为“烧烤板”。

这样的日子持续了49天,开发团队终于让原型机成功启动,从东京车展结束推测,此时撕下的已经是1996年的日历了。

当然,情况在一点点变好。数字从5米变成了500米。

家中有子的工程师说它就像个正在学步的孩子,在经历从爬到快速爬的过程。

只是即便是惊人突破的500米也距离那个燃油效率翻倍的目标遥远,商业化更是渺茫。

骄阳在小木曾聪以及项目负责人内山田竹志头顶卖力的散发着热量,无时无刻的提醒着他们8月到了。但没有人焦躁,相反心中是平静的,因为他们已经接到了上面下达的新消息。

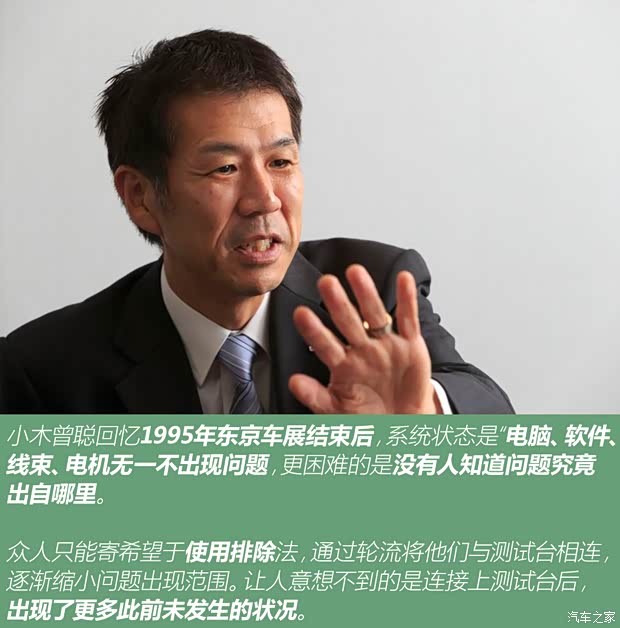

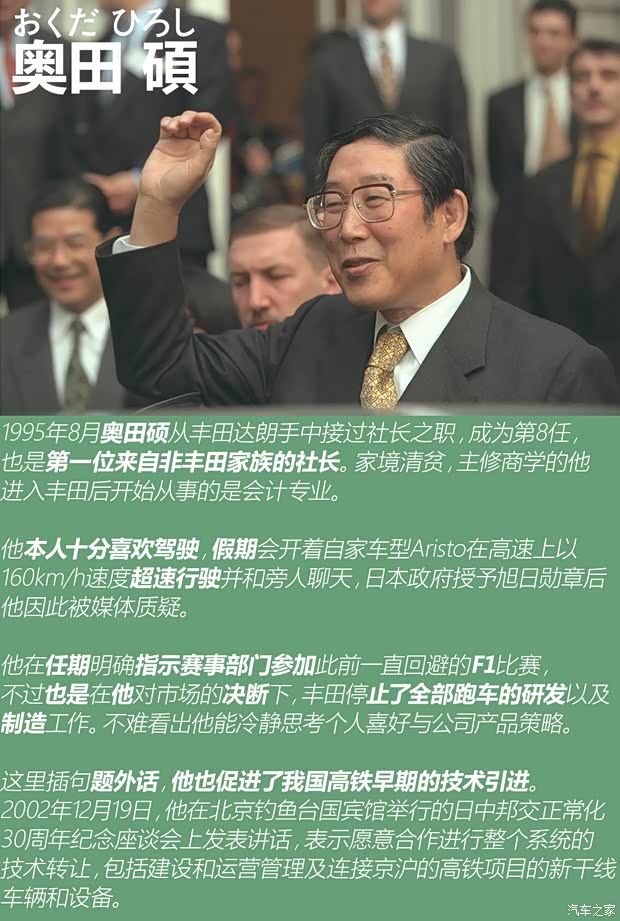

彼时刚刚上任的奥田硕决定“原定世纪末发售的Prius需要大幅提前”,时间点定在1997年……

奥田硕对负责人们这样讲到:

“开发进度需要赶上定于1997年底发布的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第三次缔约方会议(COP3),乘着全球性的环保公约签订发布节油排放水平最好的新车无疑是最好的宣传手段”。

这意味着G21项目组要在不到490天的时间里,让这台现在只能行驶500米的原型车投入到量产,并且达成燃效设定指标。

小木曾聪以及内山田竹志并没有感到意外,事实上东京车展上他们就已发现端倪,G21项目截止目标必将提前,而且想要成功必须大幅提前!

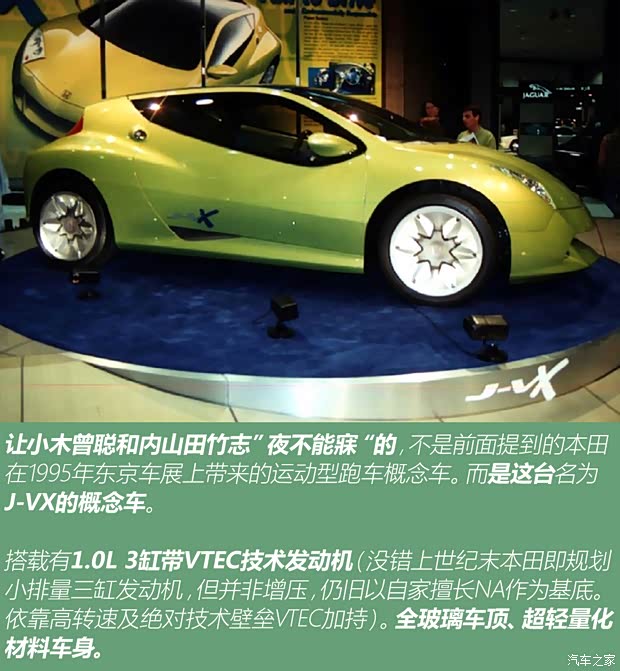

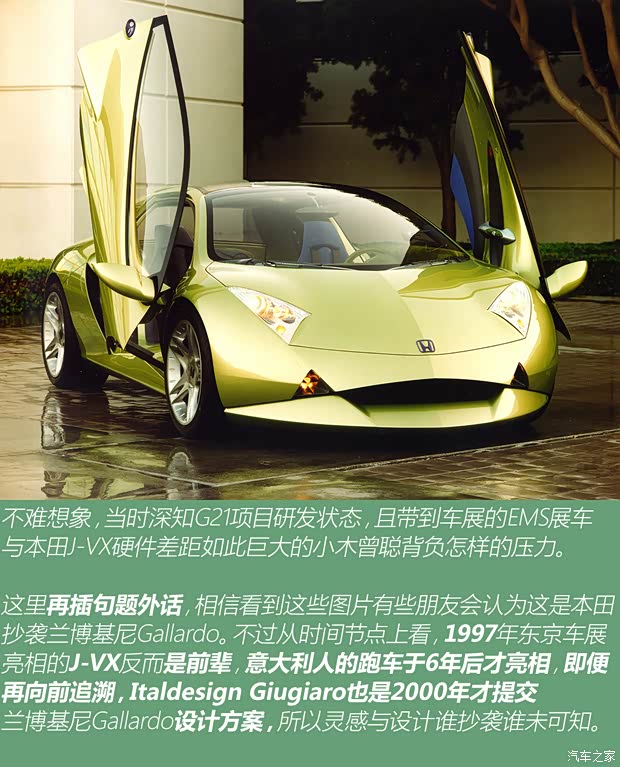

他们推测的依据就来自“老冤家”本田在刚过去的1995年东京车展展台。除了受一般消费者瞩目的,那台散发着运动性的概念车外,展台上另外一台黄色的概念车才是让G21工程师感到如临大敌的存在。因为他们发现“那也是一台背负混动技术标签的概念车。

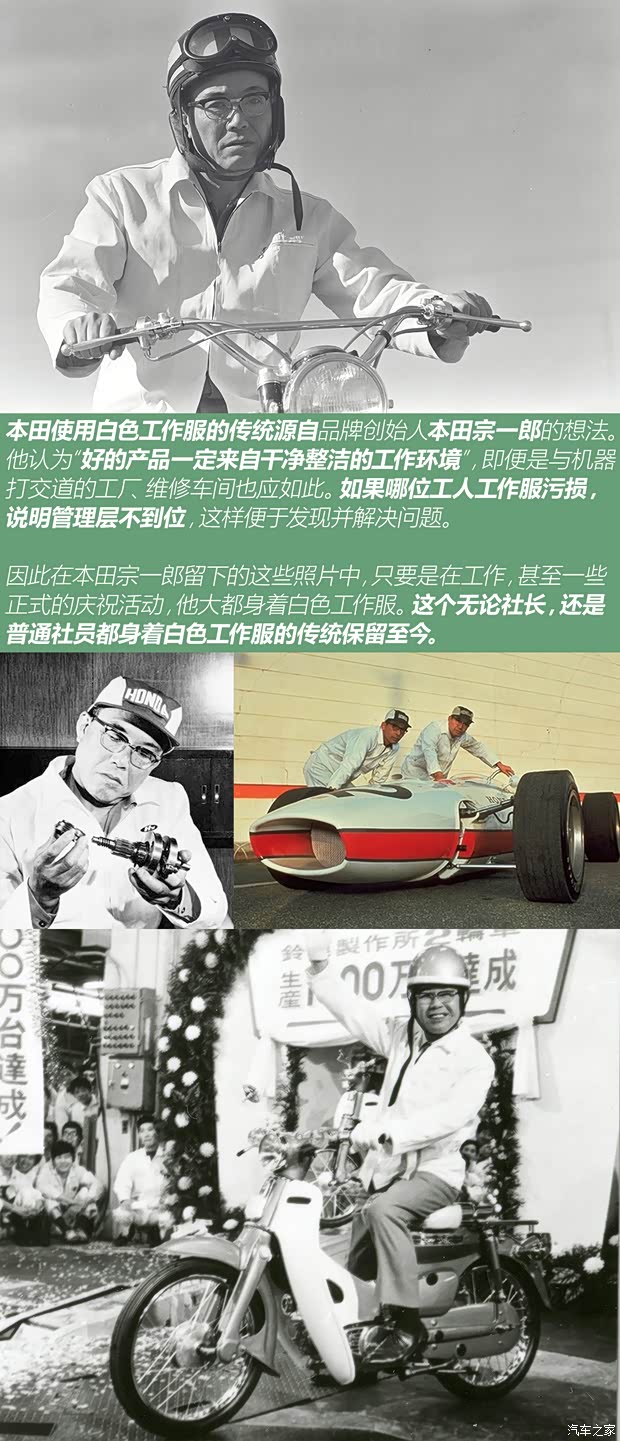

熟知对手性格的工程师自然知道,本田不会平白无故的在本土最重要的东京车展上拿来个无用的东西。一定要赶在那些“身穿白色工作服”的家伙之前,把混动技术量产。这个想法此时就已种在小木曾聪和内山田竹志的心里。

“每家汽车制造商都努力实现电气化。混合动力概念车经常在车展上展出,所以我知道他们在进行研究和开发。虽没有信息表明他们正在制造一款成熟的大众市场汽车,但他们可能在秘密进行。

在汽车史上,即使你认为自己已接近极限,但在最轻微的时刻输给对手也是很常见的。我以为既然我在想这种事情,他人也一定会感受到这点。假使我一开始以1999年最后一分钟发售为目标,就一定会输给别人。对车而言,发售时机与环境至关重要,没有人想排在第二位”

------小木曾聪

心中存在必须超越的对手是获胜的基础,但并非是决定性因素;

换言之开发工作碰到的障碍并不会因此凭空消失。

挑战不仅限于电池。在逆变器单元的中心使用称为绝缘栅双极晶体管(IGBT)的半导体模块。适用于高速切换和控制大电流,但运行时产生高热量很麻烦。

为了承受工作时会散发大量热源的发动机,所有“脆弱”的电子电器零部件均需经过高温测试。在台架测试中核心部件崩溃了很多次。为了将其投入实际使用,必须解决提高开关速度的同时抗击穿能力的难题。

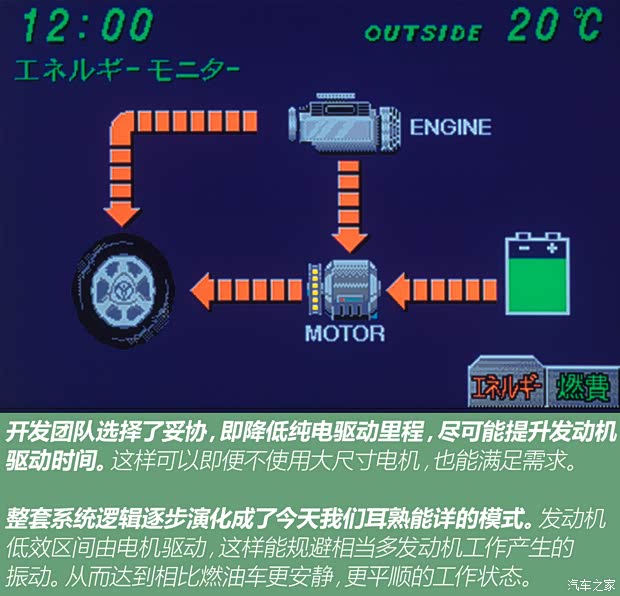

随着开发的进行,工程师发现了更要命的问题,即便牟足全力的情况下,众多零部件得到了突飞猛进的提升,但整合到一起仍旧距离开发之初设立的燃油经济性目标相去甚远。

事实上,它比普通的卡罗拉更费油。核心就在于添加的各种辅助设备大幅提升了重量,由此需要匹配的冷却系统也会额外消耗大量电力。最终整车重量相比同级别燃油车重了三倍,这对燃油效率产生了负面影响。

对开发团队而言,只要给予充足的时间、经费、人力,几乎不存在无法功课的难题,但这恰恰是G21项目最缺乏的,尤其是时间。

上世纪末汽车开发与量产环节相对独立,开发过程中量产部门几乎不参与项目,项目前中期,工程量产化部门对量产可行性进行分析,并以此提出修整意见,只在项目后期,现场生产部门才会第一次见到产品工程图纸,继而对生产线进行调整。若现场设备难以完成生产,则需再次反馈调整图纸亦或修整设备。被时间紧逼的G21项目只得在开发中期就让现场生产部门进入项目,由此减少更改图纸的时间。

和媒体一样吃惊的还有小木曾聪,报纸上的消息意味着G21项目的截止时间再次大幅提前,而且已对外公布消息意味着项目无法延期。

京ICP备09113703号-1

信息网络传播视听节目许可证: 0110553

广播电视节目制作经营许可证

公司名称:北京车之家信息技术有限公司

中央网信办违法和不良信息举报中心

违法和不良信息举报电话:400-868-5856

举报邮箱:jubao@autohome.com.cn