P10/P11,90-96年/98-02年

[汽车之家 车系历史] 随着英菲尼迪Q50L国产车型的问世,豪华中型车的阵营中又增加了一个强有力的竞争对手。回望历史,Q50的前身是英菲尼迪G系,1990年-1996年推出第一代G20车型,经过短暂停产从1998年至今又陆续推出了第二代至第四代车型。2013年,英菲尼迪改用了全新的命名规则,G系变为了Q50,新一代Q50车型在2013年北美车展全球首发,加长版Q50L于2014年末在东风英菲尼迪实现了国产。本文,就让我们一起来回顾一下英菲尼迪G系及Q50的历史。

1、第一代 P10,1990年–1996年

英菲尼迪品牌于1989年诞生于北美地区,1990年就推出了代号为P10的G20车型。其实,该车的研发早在1987年就开始了,G20是基于在日本/欧洲市场销售的日产Primera打造的前置前驱入门级豪华车,其外形和内饰风格由日产设计师卫青木(Mamoru Aoki)设计,新车的最终方案在1988年初被确定下来。

第一台G20是1990年7月10日在日产追浜工厂下线的,中间经历过2次改款,直到1996年7月19日停止生产,其整个生命周期共历时6年时间。初代G20的外形设计得比较简洁,车头部分窄小的中网用一条横向格栅进行分隔,中间位置嵌入了英菲尼迪LOGO,两侧是横向排列的大灯。全车包围都采用黑色设计,防擦条则围绕了整个车身,侧面没有复杂的线条装饰,尾灯采用上下排列。

初代G20的内饰设计以舒适性和豪华性为主要诉求,中控台整体偏向驾驶员一侧,所有控制旋钮和按键都布置在触手可及的位置。方向盘为四辐式设计,仪表盘采用红色指针黑色背板。该车的车身尺寸长宽高为4400mm×1690mm×1390mm,轴距为2550mm,车内配备了真皮座椅,车门、扶手箱和地台位置都设计了储物空间。

G20的动力系统搭载的是型号为SR20DE的2.0L直列4缸发动机,最大功率为142马力,与发动机匹配的是4速自动变速箱或5速手动变速箱。底盘部分,G20采用了四轮独立悬架设计,前悬架为多连杆形式,后悬架为麦弗逊形式。配置方面标配了四轮盘式制动器与ABS,铝合金轮圈、前排双安全气囊等。

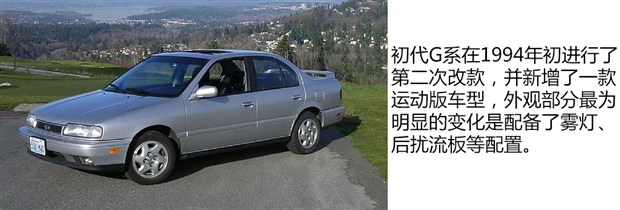

G20的首次小改款是在1993年进行的,新车被命名为1993.5年款,主要是对配置进行了一定升级,比如磨砂黑色防擦条变成与车身同色,音响系统由6扬声器CD取代了卡带录音机,增加了遥控车门开关等。第二次改款是在1994年2月,新车设计了更大的中网,换装了195/65 R14更大尺寸的轮胎。另外还增加了一款运动版车型,配备了雾灯、运动座椅、行李厢盖后扰流板、限滑差速器等配置。

2、第二代 P11,1998年–2002年

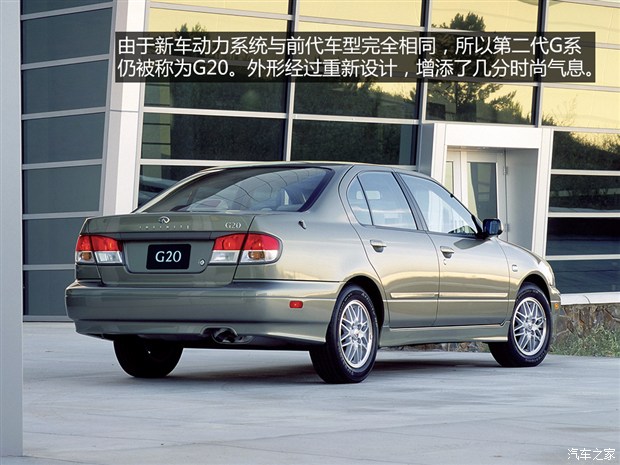

在停产两年后,1998年,英菲尼迪推出了代号为P11的第二代G系。新车属于过渡车型,仍然出自前置前驱平台,且只有四门轿车这一种车身形式,动力系统也没有变化,搭载的依然是那台SR20DE型2.0L直列四缸发动机,所以第二代G系也被称为G20。第一台新车下线是在1998年5月18日,其整个生命周期只有短短的3年多时间,在2002年1月11日正式停产。

第二代G20采用了全新设计的外观,发动机盖一直延伸至中网底部,形成一体式的样式。中网面积较小,镀铬边框之间密密排列着纵向的格栅,凸显出中间的英菲尼迪LOGO。前保险杠延续了动感的八字设计,车身包围采用了与车身同色的设计,防擦条面积减少了许多。尾灯造型变得更为圆润,灯组位置也进行了重新排布。

内饰整体布局变化不大,依然采用偏向驾驶员一侧的中控台设计,仪表盘的背板变成了白色,使读数显示更为清晰,四辐式方向盘样式中规中矩,两侧手握的区域加入了打孔真皮。配置方面增加了无钥匙进入、自动空调、电动天窗,Bose的双层式收音机/CD/卡带播放器,侧安全气囊等。

第二代G20的车身尺寸长宽高为4510mm×1690mm×1400mm,轴距为2600mm,虽然相比第一代车型有所加大,但仍然属于紧凑型车。尺寸变化后,第二代G20车型的前后轴负载比例为61:39。车内部分,真皮座椅依然采用手动调节方式,但座椅中间区域增加了打孔透气设计,而且除了米色真皮还可选择更显运动的黑色真皮。

动力方面,第二代G20最初配备的是与第一代车型相同的动力系统,2.0L发动机的最大功率仍为142马力,传动系统继续匹配4速自动变速箱或5速手动变速箱。不过由于车身加大以及更丰富的配置,第二代G20的车重也随之增加了不少,性能有所降低,以2.0L自动挡车型为例,0-97km/h加速时间为10.9秒,0-400米加速时间为18.4秒。

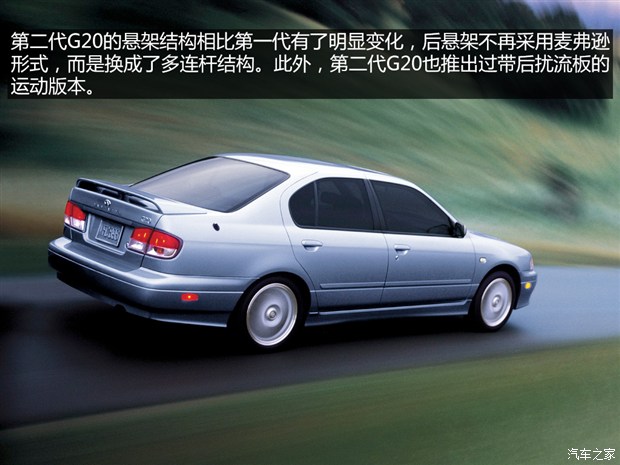

为了提升性能,第二代G20从1999年末开始又增加了一款高功率版本,发动机经过重新调校,使最大功率增加了5马力,达到147马力。2001年,G20又推出了一款运动版车型,配有运动型真皮座椅、限滑差速器、行李厢盖扰流板、16寸轮圈等。底盘部分,第二代G20的前悬架仍为多连杆式,后悬架形式从麦弗逊也变成了多连杆。

V35,2002年–2007年

3、第三代 V35,2002年–2007年

早在1999年,设计师长谷川弘(Hiroshi Hasegawa)便设计出了一款运动型轿车,该车在1999年10月的东京车展上以日产XVL概念车的身份亮相,随后又以英菲尼迪XVL概念车的身份出现在2000年1月的北美车展上。该车便是第三代英菲尼迪G系的原型,另外值得一提的是,从这一代开始G系除了已有的轿车版还增加了轿跑版。

第三代G系的命名为G35,轿车版代号为V35,轿跑版代号为CV35,也被称作日产Skyline。新车于2001年6月首次亮相,并于2002年初在北美正式发布,G35由日产枥木工厂组装,第一辆下线是在2002年3月12日,作为2003款进行销售。新车与之前的G20几乎没有什么共同之处,其是出自日产FM前中置后驱平台的首款车型,FM是Front Midships的缩写,设计师通过将发动机舱布置得尽可能靠后,实现了52:48接近平衡的前后轴负载分配比。

英菲尼迪G35拥有饱满流畅的车身线条,造型相比前两代更显动感。前脸部分其发动机舱设计得十分修长,中网采用了横向镀铬格栅,中间嵌有英菲尼迪LOGO,前保险杠采用双层设计。大灯为纵向排列,灯罩形状并不规则但更好的满足了空气动力学的要求。车身侧面,前后车门都带有与车身同色的防擦条,轮圈采用六辐造型。短小的车尾设计了凸出的后保险杠,L型的尾灯拥有良好的视觉效果,排气管为单边共双出形式,部分车款还配备了后扰流板以加强运动气息。

内饰部分,G35采用了双层式样的中控台设计,上层比较简洁,两侧为空调出风口,中间位置是车辆信息显示屏及石英钟,下层设计成圆弧形,中间及两侧都布置了空调出风口。方向盘采用真皮包裹,三辐式造型带有多功能按键,仪表板由两大两小四块表盘组成,橙色背光红色指针。T字区中间位置主要布置了三大功能系统的控制按键及旋钮,顶部是导航系统,中间为空调系统,下部是Bose音响系统。

G35轿车版的车身尺寸长宽高分别为4735mm×1750mm×1465mm,轴距为2850mm。该车配有迎宾踏板,电动车窗及电动后视镜的调节按键位于主驾车门处,真皮座椅中间带有打孔透气设计,座椅电动调节按钮被布置在靠近地台的一侧。储物空间方面,在车门及地台处都设计了储物格,但却没有杯架的位置。

动力方面,G35搭载的是日产著名的VQ35DE 3.5L V6发动机,03款、04款的最大功率为264马力,峰值扭矩为353牛·米。传动系统匹配的是5速自动变速箱或6速手动变速箱,其中自动变速箱来自日本爱信旗下的爱信AW,自动挡车型还提供了四驱版本,被称为G35x。手动挡车型可以选装Brembo刹车系统、高性能轮胎及轮圈。

底盘部分,G35采用了前双叉臂式独立悬架/后多连杆式独立悬架结构,G35x车型配备了日产的ATTESA E-TS全时四驱系统,其核心部件为多片离合器式中央限滑差速器,在正常道路驾驶时,系统默认车辆的前后轮扭矩分配为1:99,而在起步或者路面附着力不强时,前后轮扭矩分配最大可调节为50:50。

G35从05款开始进行了改款,外观最明显的变化是减少了中网的横格栅数量,前保险杠底部变成了单层大开口的样式。内饰部分中控台、仪表盘的布局都进行了重新布置,音响系统中去除了过时的磁带播放器,加入了MP3/WMA播放功能。动力方面,发动机经过重新调校,最大功率达到284马力,峰值扭矩为366牛·米。

刹车系统也进行了重新设计,配备了尺寸更大的刹车盘和新的卡钳,轮圈采用了双五辐形式。手动挡车型还增加了运动套装:包括动力更强劲的VQ35DE Rev-UP发动机,最大功率302马力,峰值扭矩350牛·米,以及轮间限滑差速器、运动化调校的悬架,但不再提供Brembo刹车系统的选装。

衍生车型:G35 Coupe

在G35问世后不久,英菲尼迪于2002年6月又推出了G35 Coupe车型,该车与G35拥有相同的整体风格,但在细节设计上又有明显的不同之处。G35 Coupe采用双门造型,拥有更为流线的车顶曲线,大灯、尾灯、前后保险杠等都经过单独设计,看起来更加新潮、动感。G35 Coupe的车身尺寸长宽高为4630mm×1815mm×1390mm,轴距相同为2850mm。

动力系统部分,G35 Coupe搭载的同样是VQ35DE发动机,03、04款车型的最大输出功率为284马力,峰值扭矩为366牛·米。传动系统标配5速自动变速箱,同时可选装6速手动变速箱。05款、06款的动力数据与G35轿车相同。后期版本的车型中增加了车载蓝牙、前排座椅电加热等功能,06款的G35 Coupe还可选装后轮主动转向等配置。

G35轿车最终在2006停产,G35 Coupe则一直生产到2007年,在第四代V36 G系推出后,第三代G系正式退出了历史舞台。

V36,2006年–2015年

4、第四代 V36,2006年–2015年

关于第四代英菲尼迪G系车型的研发计划早在2002年就开始了,其中轿车版的设计工作是在2003年-2004年由设计师小室秀雄(Hideo Komuro)主导完成的,轿跑版的设计从2005年年中一直持续到11月才结束。2006年1月,英菲尼迪在北美车展上发布了新一代G系Coupe概念车,同年纽约车展,新一代G系轿车正式问世。

第四代英菲尼迪G系轿车的代号为V36,新车出自第二代FM平台,驱动形式仍然是前中置后驱。新车不仅与英菲尼迪M系列共享部分组件,并且在关键位置发动机舱和后排地板区域采用了全新的结构件。此外还通过激光焊接等技术使整体的车身刚度提高了40%,同时对前悬架结构也进行了优化。

从外观上看,V36 G系延续了修长发动机舱的设计,且拥有更加流畅的车身线条。前脸造型经过重新设计,发动机盖明显上移,中网面积有所加大,采用多横条样式,中间镶嵌英菲尼迪LOGO,两侧大灯采用L型设计,前保险杠被分隔出三个区域,形似罗马数字中的Ⅱ。车身侧面取消了防擦条的设计,更显美观。车尾造型十分动感,L型的尾灯与前大灯相呼应,小扰流板的设计彰显了运动范儿,排气管变为了双边共双出的形式。

V36 G系的内饰部分设计得极富时尚感,中控台采用了阶梯式的布局,清晰的划分出不同的功能区域。顶部可选装带7英寸彩色显示屏的触屏式导航系统,中间为音响系统和石英钟,可选装带有10只扬声器的Bose Studio on Wheels音响系统,底部则是自动空调控制区。仪表盘采用了醒目的白色、紫色背光设计,单色的车载信息显示屏被布置在表盘中间。三辐式方向盘在左右手握住的位置略带棱角,更加符合人体工程学的设计。

第四代G系轿车的车身尺寸长宽高为4750mm×1773mm×1453mm(四驱版的车身高度为1468mm/1463mm),轴距为2850mm。车内部分,真皮座椅带电动调节和电加热功能,在坐垫和靠背位置都有打孔透气设计,靠背上部还绣有英菲尼迪LOGO。后备厢容积为415L,储物空间方面的设计与前代车型相似,依然没有为杯架安排位置。

前期推出的车型为G35,包括G35、G35 Journey、G35x AWD、G35 Sport、G35 Sport 6MT共五个车款。标配17英寸铝合金轮圈,225/55 R17轮胎以及胎压监测系统。G35 Sport和G35 Sport 6MT车型装配18英寸铝合金轮圈、225/50 R18前胎和245/45 R18后胎。G35 Sport和G35 Sport 6MT还配有铝合金踏板、运动风格的座椅(带有驾驶员腿部伸展空间和腰枕的调节装置)、升级版刹车和限滑差速器等多种配置。此外,G35 Sport型号还配有铝制换挡拨片。

动力部分搭载的是VQ35HR型3.5L V6发动机,最大功率310马力/6800rpm,峰值扭矩363牛·米/4800rpm,传动系统匹配5速自动变速箱或6速手动变速箱。性能方面,以配备5速自动变速箱的G35 Journey为例,其0-97km/h加速时间为5.4秒,0-400米加速时间为13.8秒。底盘部分,第四代G系采用内装轻质铝制组件的四轮独立悬架设计,前独立双叉式悬架/后多连杆悬架,并配有前后稳定杆。

2007年纽约车展上,英菲尼迪带来了代号为CV36的全新G系Coupe车型G37 Coupe,新车采用了与第四代G系轿车相同的整体风格,但细节设计上显得更加时尚动感,其车身尺寸长宽高为4651mm×1824mm×1392mm(手动挡的车身高度为1394mm),轴距为2850mm。该车最大的亮点是动力系统采用了全新的VQ37VHR型3.7L V6发动机,最大功率335马力,传动系统匹配5速自动变速箱。

2008年,英菲尼迪对G系列进行了升级,采用全新动力系统的G37轿车取代了之前的G35,新车一改惯例最先在日内瓦车展亮相,并且率先在欧洲市场上市。G37轿车搭载的是VQ37VHR型3.7L V6发动机,最大功率332马力/7000rpm,峰值扭矩365牛·米/5200rpm ,传动系统匹配7速自动变速箱。此外,G37 Coupe同样升级为7速自动变速箱。

纪念版及衍生车型

2009年,为纪念英菲尼迪成立20周年,在G37 Sport Coupe基础上设计了一款周年艺术纪念版。该车由蒙特利尔艺术家Heidi Taillefer设计,灵感来自著名的太阳马戏团。这款特别版车型曾在各地展出,最终在慈善拍卖会上进行了拍卖。

2009年6月,英菲尼迪G37 Coupe的衍生车型G37 Convertible正式问世,其车身尺寸长宽高为4656mm×1852mm×1400mm,轴距为2850mm。该车动力系统搭载的同样是VQ37VHR型3.7L V6发动机,最大功率330马力,传动系统匹配7速自动变速箱。

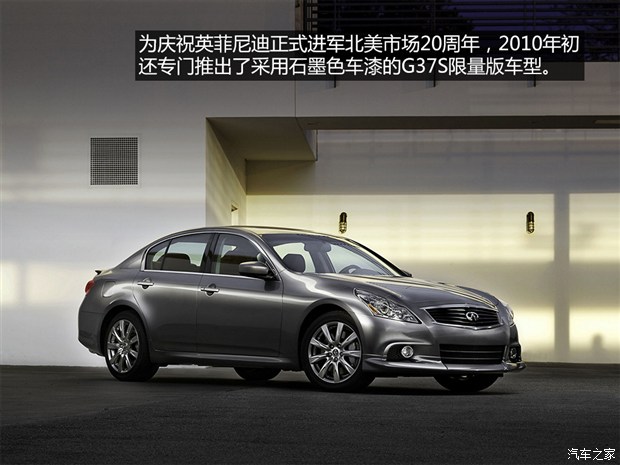

2010年1月,英菲尼迪G系全系车型都进行了小改款,主要对前脸进行了重新设计,升级了导航系统,以及一些其他小变化。为了纪念在北美地区销售20周年,英菲尼迪推出了G37S周年纪念版,限量200台,该车外观采用了石墨色的车漆,内部配以摩纳哥红的内饰颜色及20周年纪念版的枫木装饰。

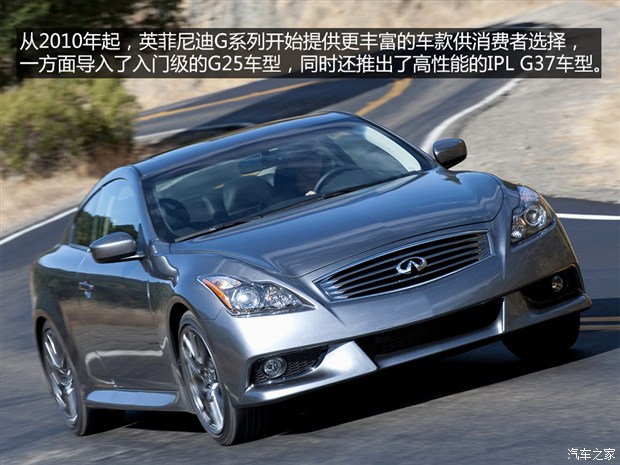

2010年巴黎车展,英菲尼迪入门车型G25轿车正式亮相,新车搭载了VQ25HR型2.5L V6发动机,最大功率221马力,峰值扭矩254牛·米,其0-97km/h加速时间为7.5秒。同时英菲尼迪还展示了G37的IPL高性能概念车,其最大特点是动力系统经过重新调校,最大功率提升至353马力,同时配合更激进的车身套件,新的合金轮圈,悬架系统也进行了升级以达到更好的操控性,以及其他一些小的调整。IPL G37 Coupe/Convertible随后都进行了量产。

第四代英菲尼迪G系在中国

2007年年中,英菲尼迪G35车型进口上市,当时共有两款车型,售价从44.8-47.8万。2008年12月18日,英菲尼迪G37在国内上市,轿车版售价为48.3万元,Coupe车型售价为66万元。2010年1月11日,两款英菲尼迪G25车型,两款2010款G37 轿车/Coupe以及三款特殊内饰版的G37 Convertible车型开始与国内消费者见面,新车售价38.8万元-75.41万元。

全新一代,英菲尼迪Q50/Q50L

5、全新一代 英菲尼迪Q50

在2013年北美车展上,英菲尼迪正式发布了采用全新命名体系的Q50车型,该车成为了英菲尼迪G系列轿车的新一代车型。Q50在外形方面一改之前的圆润风格,变得更富运动气息。尤其是车头部分,设计得棱角分明,甚至给人留下了凶狠的印象。大灯造型凌厉,全LED设计增添了科技感,且带有AFS随动转向功能,有助于减小盲区提升行车安全性。车身侧面线条流畅,采用双腰线设计增添了层次感。车尾圆润饱满,上翘的小扰流板和大口径双边共双出排气管凸显了运动感。

内饰部分,环抱式中控台的设计带来了很强的空间包裹感,同时也彰显出该车的豪华运动气质,地台处的斜线条处理在清晰划分功能区域的同时还体现出前卫的设计感。中控台上的最大亮点是其采用了双触控显示屏的设计,上方的8英寸屏幕主要用来显示地图导航和倒车影像,下方的7英寸屏幕则负责对InTouch人机交互系统进行操作。Q50的双屏设计科技感十足,界面直观、操作简便,反应速度也比较理想,屏幕表面还进行了磨砂防反光处理。

车身尺寸方面,Q50相较G系没有太大变化,其长宽高分别为4783mm×1824mm×1443mm,轴距相同仍为2850mm,不过由于Q50的外形经过了重新设计,其风阻系数从G系的0.29大幅降低到0.26,对于提升性能和燃油经济性方面带来一定帮助。Q50的座椅兼顾了舒适性与运动性,并且提供了不错的支撑性。乘坐空间方面,前排表现值得肯定,后排头部空间明显不足,使乘坐舒适性大打折扣。后备厢提供了500L的容积,空间相比之前的G系有了明显提升,车内储物空间的设置则充分考虑了便利性。

动力方面,Q50共有2.0T、3.7L和3.5L混动三种动力搭配,其中2.0T发动机是英菲尼迪与戴姆勒共享技术的成果;3.7L发动机来自之前的G37;混动版本搭载的是由3.5L V6发动机和电动机组成的混合动力系统,与发动机相匹配的是7速手自一体变速箱。底盘部分,Q50采用了前双叉臂式独立悬架/后多连杆式独立悬架结构,前后都配备横向稳定杆,高配运动版车型还配备了可根据车辆行驶状况自动调节阻尼的双活塞式减振器。

配置方面,最让Q50引以为傲的是其配备的线控主动转向(DAS)技术和主动车道控制系统 (ALC),DAS使车辆在转向时更加灵敏和精准,经过颠簸路面时方向盘也不会有晃动,ALC则可以让车辆很精准的保持在车道中间。Q50的另一项亮点配置是其配备了Bose的Studio on Wheels音响系统,这套系统共有14只高性能扬声器,并带有主动降噪技术。

而在一年之后的2014年北美车展上,英菲尼迪又发布了Q50的高性能版本Q50 Eau Rouge概念车(Eau Rouge是比利时斯帕赛道的一个著名弯角)。该车大量采用了灵感源自于F1赛车的碳纤维材质车身动力学组件,并配备了21英寸轻质合金轮圈。Q50 Eau Rouge概念车的动力系统搭载的是与GT-R相同的3.8L双涡轮增压V6发动机,经过工程师重新调校,其最大功率达到了560马力,最大扭矩为600牛·米,传动部分匹配了7速自动变速箱。该车还配备有前后轴扭矩分配为50:50的全时四驱系统,其0-100km/h加速可以在4秒内完成。

英菲尼迪Q50在中国

2013年4月,英菲尼迪将Q50带到了上海车展,这是Q50在亚洲的首秀,也是该车第一次与国内消费者见面,同时英菲尼迪还宣布Q50L(即Q50的长轴距版)将于2014年实现国产,而在国产之前,英菲尼迪会在2014年春季首先进口引入Q50车型。

2014年4月16日,英菲尼迪Q50正式在国内上市,共推出三种动力系统共8款车型,售价区间为32.58万元-54.98万元。进口版Q50的车身尺寸为4790mm×1823mm×1450mm,轴距为2850mm,其中两款高配的豪华运动版由于采用了不同的车身套件,车长相比其它车款增加了12mm。动力方面,3.7L车型的最大输出功率为351马力,相比美版高出18马力。个性化方面,Q50共有7种车身颜色及5种内饰颜色与选材的搭配,最终共有35种方案供挑选,消费者的可选余地很大。

同年6月,国产Q50L的谍照和申报图陆续被曝出,8月,东风英菲尼迪发布了Q50L的官方图片,同时宣布东风英菲尼迪Q50L将在2014年成都车展上首发登场。11月6日,在东风日产襄阳工厂举行了Q50L的下线仪式。11月17日,东风英菲尼迪Q50L正式上市,新车全系搭载2.0T发动机,有五款车型可选,售价区间为27.98万元-42.98万元。国产Q50L 2.0T车型上市后,Q50 2.0T车型随即停止进口,而Q50 3.7L车型和混动车型仍以进口形式继续销售。

东风英菲尼迪Q50L的外形和内饰设计都与进口版本基本保持一致,车身尺寸为4840mm(Q50L豪华运动版和运动版长度为4852mm)×1823mm×1456mm,轴距为2898mm,其在长度、高度以及轴距部分相比进口版本分别增加了50mm、6mm和48mm。Q50L的加长部分全部在B柱之后,使后排空间得到显著提升,加长后的Q50L在空间表现上已经达到了同级别的中上水平。

虽然车身加长了不少,但Q50L依然保持了50:50的前后轴负载分配比,前双叉臂式、后多连杆式悬架结构也没有改变。配置方面,国产Q50L相比进口版更丰富,增加了前大灯主动照明系统和智能远近光辅助系统、后风挡电动遮阳帘和车内氛围灯系统、带有移动物体监测功能的全景式监控影像系统、坡起辅助等。

英菲尼迪Q60

英菲尼迪G系列的轿跑车型和敞篷轿跑车型,在新的命名规则下变为了Q60。目前在售的Q60已经是上市多年的老车型,据悉,全新Q60概念车将会在2015年的北美车展上发布,预计这款全新的概念车将预示着英菲尼迪新一代Q60的设计方向。新一代Q60将定位于高性能豪华双门轿跑,新车有望共享现款Q50的部分动力系统。

总结:以上便是关于英菲尼迪G系/Q50的详细历史,可以看到最初的第一代、第二代G系是以舒适性主的前置前驱车型,车身尺寸比较紧凑,但从第三代开始,英菲尼迪G系开始向运动车型方向发展,更换了全新的前中置后驱平台,车身尺寸也得到了加大,同时还推出了四驱版和轿跑版,第四代车型进一步衍生出敞篷版车型。如今推出的Q50车型更是通过凌厉的造型、加长的轴距、运用线控主动转向等高科技技术来提升产品竞争力,可以说英菲尼迪G系/Q50用24年的五代车型真正实现了跨越式的飞速发展。(文/汽车之家 李伊文)

加载中

加载中