[汽车之家 技术] 缸内直喷技术最早由三菱于1996年开始量产,但是让国人开始认知并逐步得到推广的而是奥迪的FSI。可以说,节约燃油是缸内直喷技术的一个研发初衷,而分层燃烧又恰恰是实现这一目标的有效手段,同时也是缸内直喷技术的精髓与特点,但是分层燃烧技术并非完美无缺,特别是在当今严格的排放法规面前,它不得不面临被雪藏的境遇。

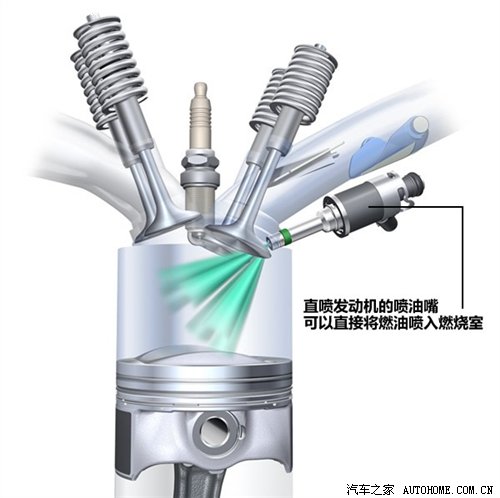

直喷式汽油发动机采用类似于柴油发动机的供油技术,通过高压油泵将燃油以100bar以上的压力提供给位于气缸内的喷油嘴,然后通过电脑控制喷油嘴将燃油直接注入气缸。从表面来看,缸内直喷与普通的歧管喷射最大的不同在于燃油注入气缸的方式,但是这个看似简单的变化却可以对燃油喷射时间、喷射角度以及混合气的形成进行更为精准、直接的控制。

根据直喷式汽油发动机的原理特点,理论上一般可以实现两种不同的燃烧方式:分层燃烧和均质燃烧。

首先我们需要引入一个空燃比的概念,空燃比,即空气与燃料(汽油)的质量比,它最理想的比例是14.7:1,即1公斤的汽油完全燃烧需要消耗14.7公斤的空气,我们把14.7叫做理论空燃比。我们将实际空燃比与理论空燃比的比值定义为λ,λ=1即实际空燃比与理论空燃比一致,此时汽油燃烧最完全。当λ>1时,说明空气相对较多,此时混合气偏稀;λ<1时,说明燃油相对较多,此时混合气偏浓。一般汽油发动机混合气的浓度就处在理论空燃比附近。搞清楚这个概念,对后面内容的理解是十分必要的。

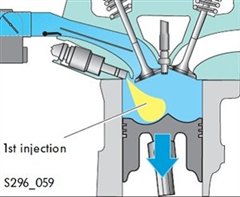

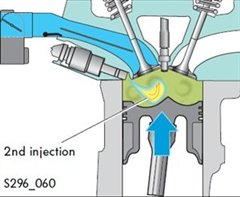

『第一次喷射先充分混合』 『第二次喷射形成混合气较浓的区域』

分层燃烧技术在气缸内所形成的混合气浓度并不是均匀的,在靠近火花塞的内层空间混合气偏浓,在远离火花塞的外层空间(靠近气缸壁与活塞顶部)混合气则偏稀。这样混合气就形成了由内及外、由浓到稀的状态,只有这样才算为下一步的分层燃烧做好了准备,那么这种不均匀的混合气又是如何形成的呢?

要想实现这种混合气的状态,缸内直喷技术就必不可少了。发动机在进气行程活塞下行时,发动机电脑(ECU)会控制喷油嘴先进行一次少量的喷油,使气缸内形成稀薄混合气,此时混合气的空燃比λ>1。而在压缩行程,活塞上行时会进行第二次喷油,利用活塞顶部的特殊结构或者喷油嘴的喷射角度让火花塞附近出现混合气相对较浓的区域(λ<1),然后利用这部分较浓的混合气来引燃汽缸内的稀薄混合气,保证了在顺利点火的情况下尽可能地实现稀薄燃烧,这也正是分层燃烧的精髓所在。

『视频很好地展示了发动机进气涡流的产生以及点火前的两次喷油方式』

除了在进气行程和压缩行程进行两次喷油来实现分层注油模式外,还有一种方法也能达到同样的效果。这就是只在压缩行程的某一个时刻来进行一次喷油,由于特殊设计的喷油嘴角度可以使喷出的燃油恰好位于火花塞附近,这样就在火花塞附近形成了偏浓的混合气,最终同样可以达到分层燃烧。

在分层燃烧模式下,整个空燃比λ=1.6~3(空气过量),这就可以用更少的燃油达到同样的燃烧效果,使得发动机的油耗更低。同时在分层燃烧状态下,只有火花塞附近的区域进行燃烧,最外侧极为稀薄的混合气相当于一个隔热棉,可以将通过缸壁传导所损失的热量降到最低,提高了发动机整体的热效率。

| 两种不同燃烧方式的对比 | |||

| 条件 | 喷油时间 | 空燃比 | |

| 分层燃烧 | 发动机小负荷、低转速情况下 | 进气和压缩行程分别进行喷射或者只在压缩行程进行喷射 | λ=1.6~3 |

| 均质燃烧 | 发动机大负荷、高转速情况下 | 进气行程 | λ=1 |

不过分层燃烧模式并不是在发动机的任何工况下都适用的,只有在比较柔和的驾驶方式下才能实现分层燃烧,而在需要动力性能的时候,就需要转换到均质燃烧模式。该模式下,只在进气行程进行一次喷油,这样在点火前,气缸内所形成的混合气的浓度是均匀的,而且空燃比λ≈1。此外,分层燃烧技术存在着一个目前难以得到综合性解决的氮氧化物排放问题,而这也是该项技术在欧洲逐步取消的根本原因。

加载中

加载中