磨刀不误砍柴工

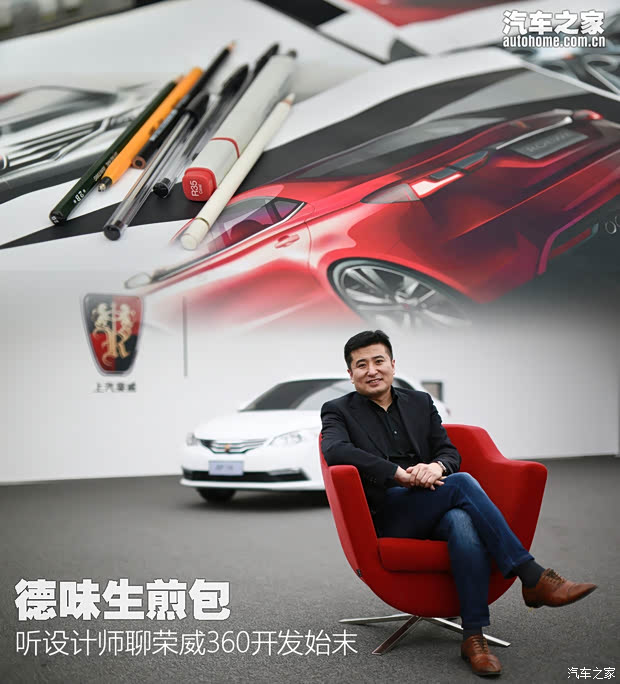

[汽车之家 设计解码] 在这个“看脸”的时代,无论是人的相貌还是工业制品,均需“精雕细琢”。近些年,代表着机械、可靠、耐用等印象的德式设计火遍神州大地。现在,一位深谙德式设计的男人在上海准备烹饪一道让广大地区人民都觉可口的“生煎包”。也许,“生煎包”不是每个人情有独钟的那道私房菜,但它可以帮助你果腹。这就是邵景峰与他的作品——荣威360的目标。

近几年里,不少设计师在各种各样的场合与我们畅谈过设计,讲述过理念,我们也在这个沟通的过程中了解了这些车型的设计思路。汽车设计同这世上大部分设计一样,没有美丑、高下之分,更多的是由观者个人喜好决定接受程度。这次,我们不想遵照寻常思路,不想聊设计师们如产妇诞子一般的痛苦经历,只想尽可能真实的还原荣威360(下文或简称360)设计碰到的那些“纠结事儿”。

● 到底谁才了解国人喜好?

随着互联网的兴起,信息闭塞多年的我们一下子接触到了国外多样的设计,所以当我们被问及何为优秀的汽车设计之时,我们脑中想到、口中能说出的似乎大多是大洋彼岸那些外国人的得意之作。在我们开始重视由中国制造变为中国“智造”的年代,不少中国品牌选择在海外设立工作室,或者干脆在国际范围内笼络设计资源为己所用,从初期的全权委派,到之后的相互入驻渗透,东方与西方的融合就此产生。但这些生长环境、教育背景与我们截然不同的外国设计师,能真正了解我们的喜好吗?

在此前我们了解江淮海外设计工作室时,他们曾经无意间透露出中、外设计师的区别。其实,技法上并无高下之分,相反,正是教育理念或者说文化背景的不同,令他们对设计或者说中国消费者喜好什么产生了不同的见解。同样处理脸谱元素,外国设计师表现的更为直接,而含蓄的中国设计师则习惯于在设计中杂糅内涵。

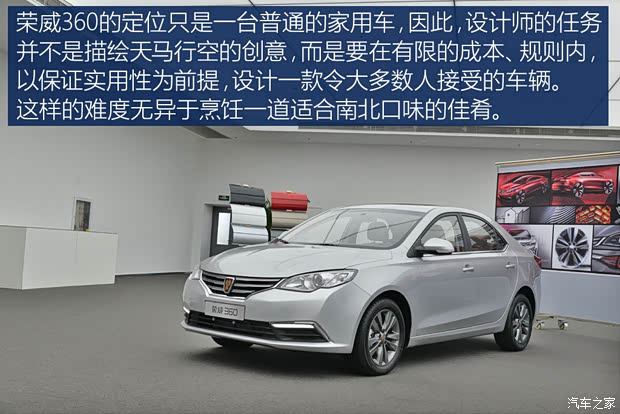

外国设计师的直抒胸臆并非错误,但或许不是每款车都需要设计优先。换言之,考虑到360定位偏向家庭用车,因此,在当下中国品牌与合资品牌制造工艺方面的差距越来越小之时,同样设计储物格时,中国成长的设计师更能了解我们那些诸如储物格会放置保温杯,而不是外带咖啡的用车习惯。所以,即使荣威亦在英国伯明翰设立了工作室,并接纳了成熟的设计团队,但翻看360设计团队的花名册,你会发现这是个偏向“全华班”的配置。

我身边的不少人开始崇尚德系设计,甚至有种调侃对德系设计如中毒般痴迷的“毒德味”一词也被发明了出来。究其原因,与之前德国工业制品皮实、耐用、人性化设计优秀不无关系。不过,简单聘用德国设计师很可能会因为两国文化、生活习惯不同而遭受惨痛失败。这时,理想的状态是有一位谙熟德式设计,却又是地地道道的中国人掌舵,他便是邵景峰。也许提到这个名字您还比较陌生,但是说到他的作品您一定十分熟悉。

● 磨刀不误砍柴工

就像是画国画前需要开笔、研墨、调色一样,一款新车设计伊始也需要有个准备的过程,汽车设计的准备过程叫做调研。这是每辆汽车研发、设计均需走过的历程,只有摸准脉门,才能对症下药。用时下流行的话讲,这叫做找准细分市场。

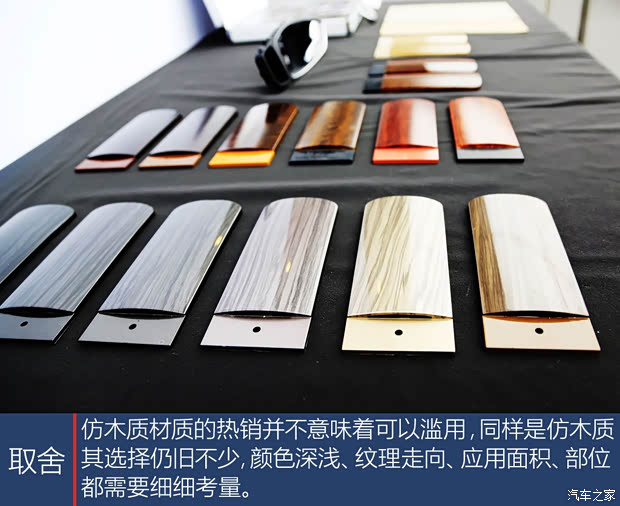

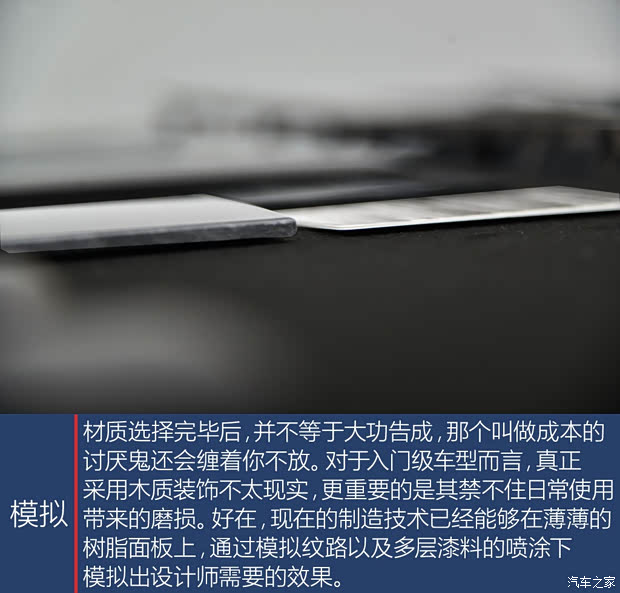

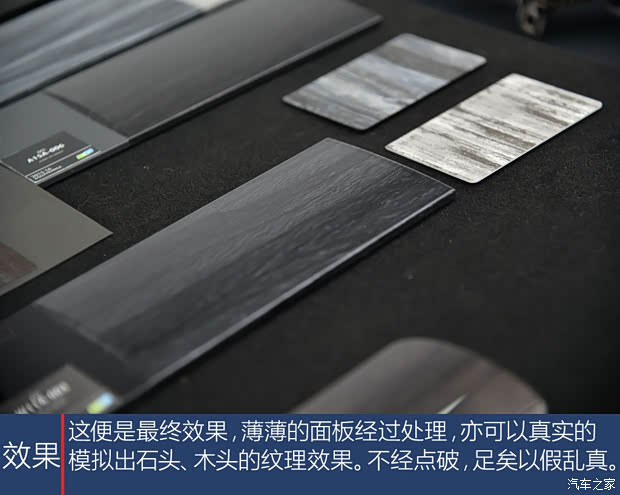

那么,弄明白目标群体的喜好就万事大吉了吗?事情显然没这么简单,360车型的定位决定了其不能不顾成本的使用各类材料、堆积配置。这也就是前面提到的设计师要用有限的“食材与调味料”,烹饪出一道符合各个地域人们口味的“佳肴”。

那么,调研的结果到底如何?或者说,设计师们该如何面对有限成本内,满足尽可能多的人群喜好?难道就没有个“万金油”的解决办法或者通用“公式”? 还是让我们从结果聊起吧。

丢弃的草稿与留下的梦想

■ 外在

● 设计亦有公式可寻?

尽管造型设计是个仁者见仁智者见智的事儿,不过其却并非毫无规律可言,设计与数学不同,并非选对公式,然后套入不同条件即可得到成功的答案。在真正开始新车型设计前,务必要找到影响车辆最终结果的要素。

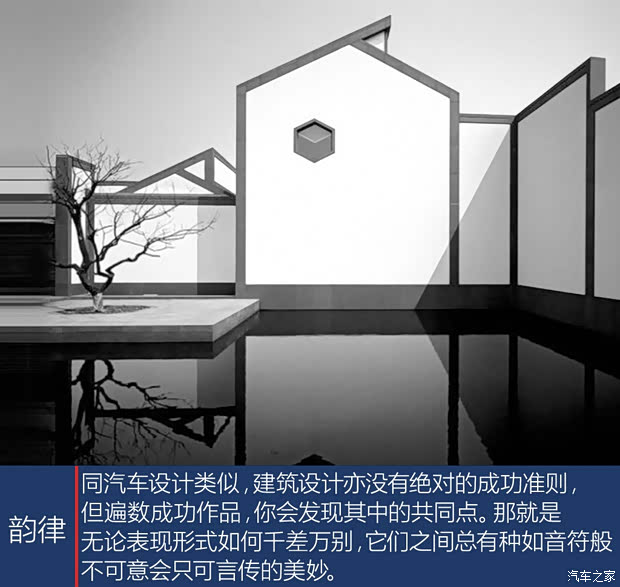

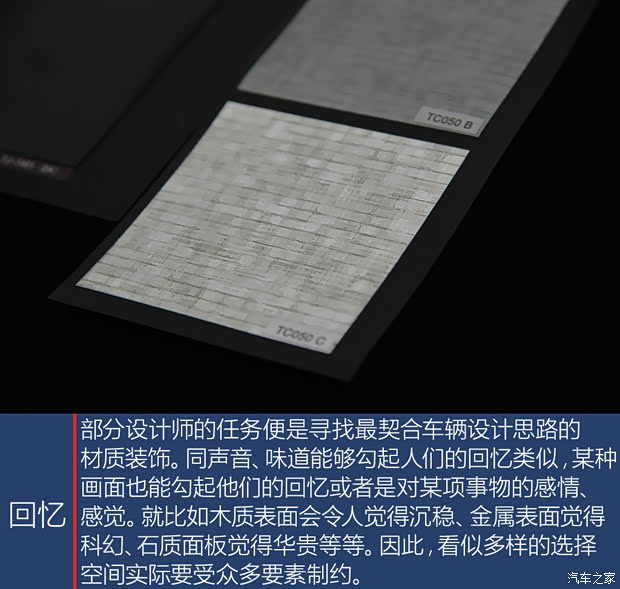

尽管汽车是件看上去冷冰冰的工业产物,不过这并不代表它们没有“情感”,设计师的工作正是赋予它们各异,或者说恰当的“情感”。而其“情感”的宣泄正是依赖韵律,即形式、结构、细节可以保持不同,只要内里、精神统一,便会得到观者的认同。而找寻适合产品、品牌的韵律便是设计师们毕生追求的目标了。

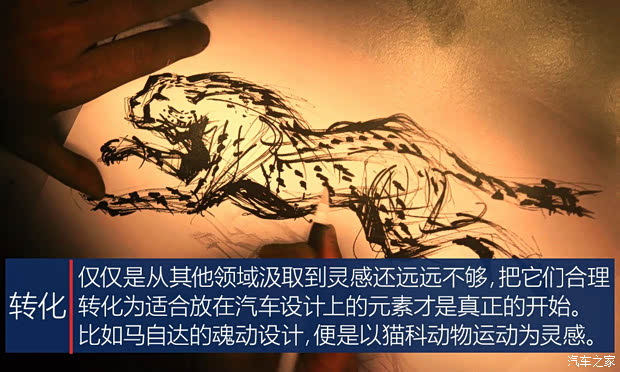

在不少的文学、影视作品中,设计师往往都是从生活中的某个小瞬间、小细节中得到启发、获得灵感,最终成就一项惊为天人的设计。现实生活中,设计师的灵感更多的在于平时积累,这种积累并非我们儿时背诵古诗、英文单词式的原始积累,而是注重捕捉感受。

汲取灵感只是开始设计的基石,将不同领域的设计思路融合至汽车中需要设计师抓住重点,也就是我们常说的是个传神、转化的过程。

这个转化的过程可以说是所有汽车品牌,或者说是所有领域的设计师都要面临的问题。那么,邵景峰的灵感来源是什么?他又是如何转化的呢?翻看此前荣威的车型,我们发现了其中的端倪,这或许便是“邵式”设计理念的体现。

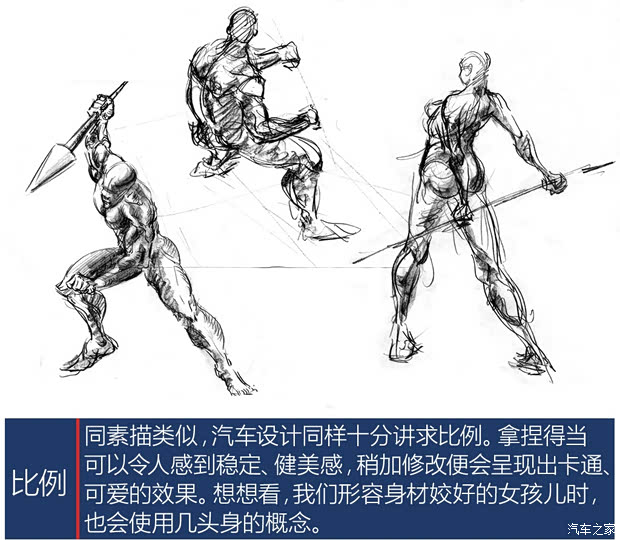

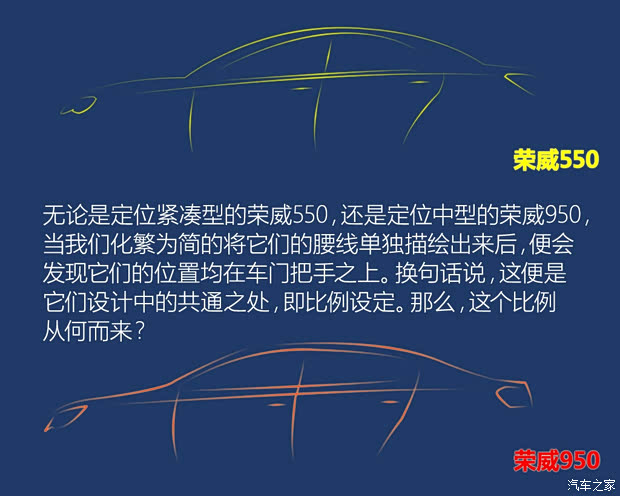

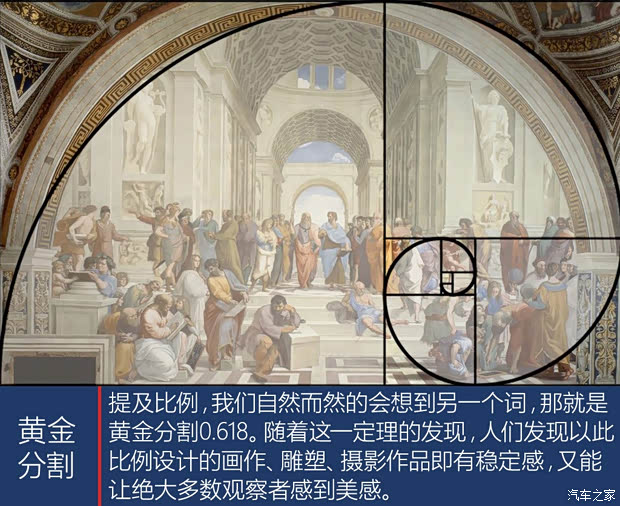

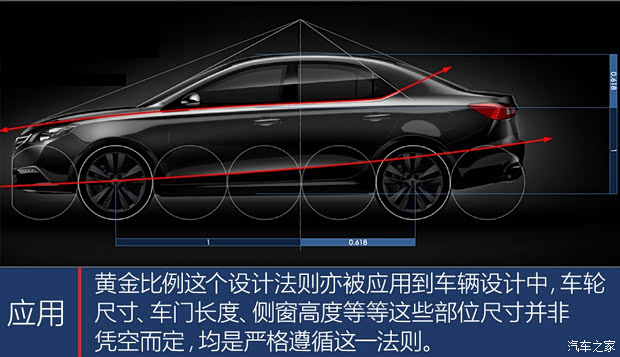

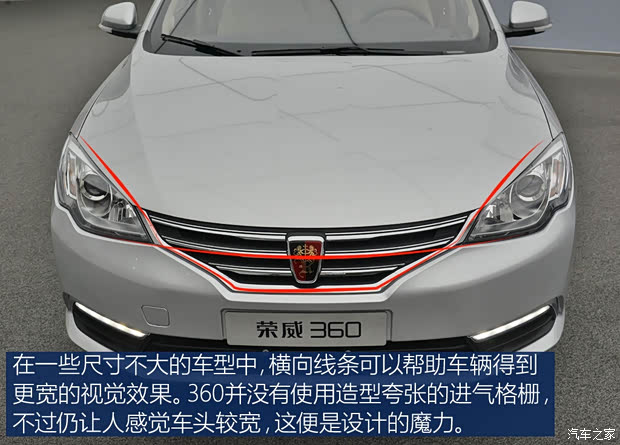

对于车辆设计而言,前轮至前门后部与后门长度的比例;车窗高度与车门高度这些部位的长度在经过测量以后,都可以发现0.618的身影。遵从黄金分割设计出的车身结构很容易就会给观察者稳定感,同时也有利于降低视觉高度。在这些平时我们注意不到的地方“下功夫”,也是德式设计的“基本功”。

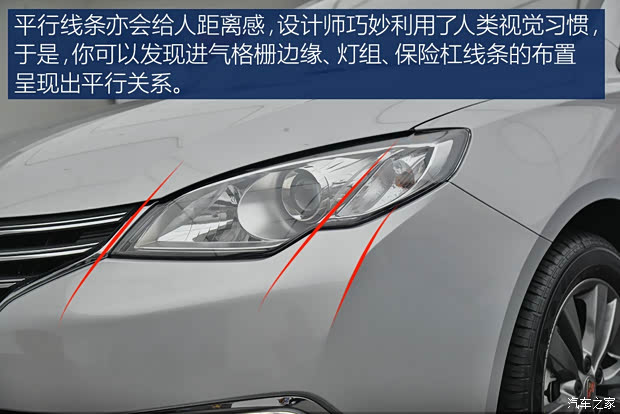

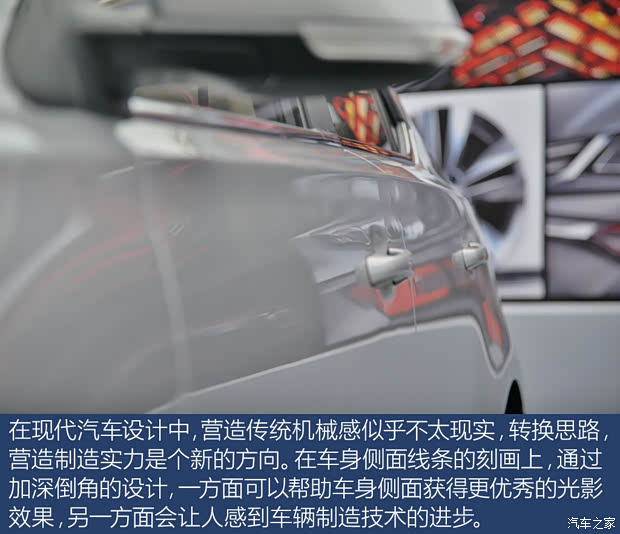

比例仅仅能为车辆营造不同的体量感受,外观设计的另外一部分重点在于整体感觉的把握。随着近些年在荧幕中出现的硬汉越来越多,人们对硬汉、肌肉的崇拜开始复苏,反映到汽车设计中,我们看到了越来越多张扬、筋线明显的设计。

但凡称与设计沾边的事物,表现形式均呈现千姿百态的态势,同样表现力量感,你可以选择重点描绘肌肉的走向,也可以选择描绘握拳时的肉中带骨的姿态,这也是设计多样性的原因。对于邵景峰而言,东方人的性格让它选择了后者。

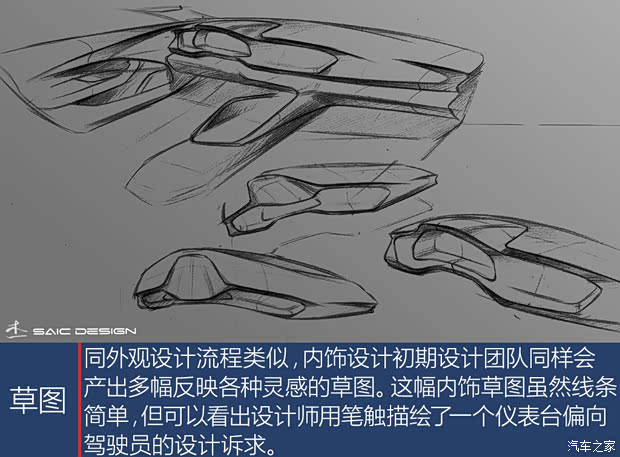

在确定了比例、感觉后,真正的设计工作才会开始,如果说上面的过程是琢磨菜肴口味偏重还是偏淡的话,那么下面开始的草图绘制工作,则无异于购买食材、洗净待切。

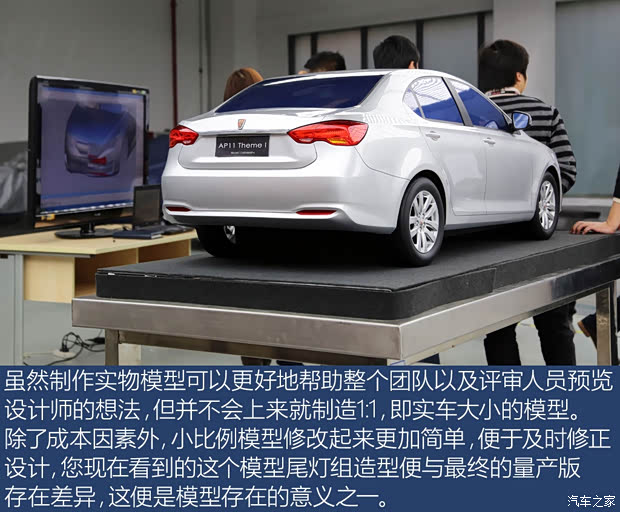

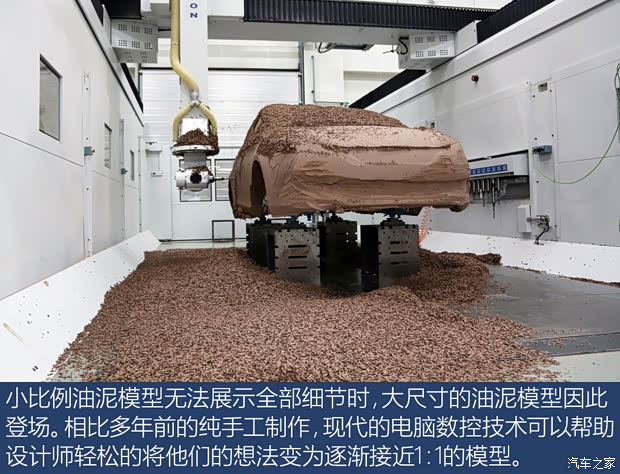

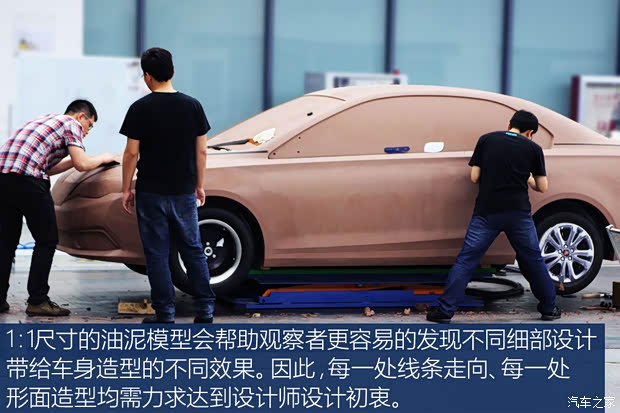

项目的起始阶段在外人看来无外乎画画图、改改模型这些轻松又愉快的工作,实际上,设计、讨论、修改、审核再设计的过程是对设计师创作能力的最大考验。在一定规则之内创作远比天马星空的创造困难的多,并且,这还仅是个开始。

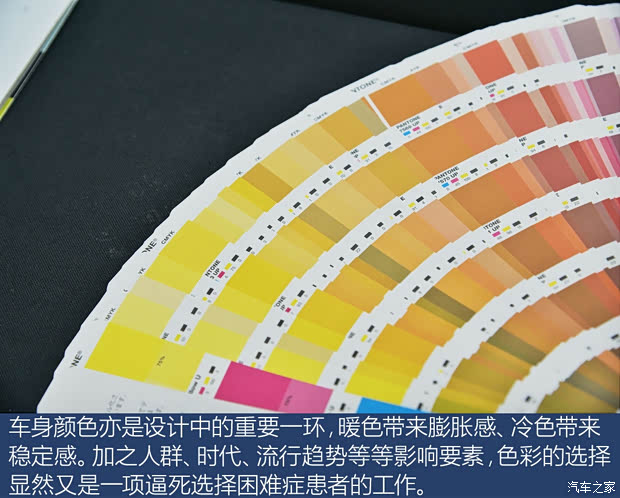

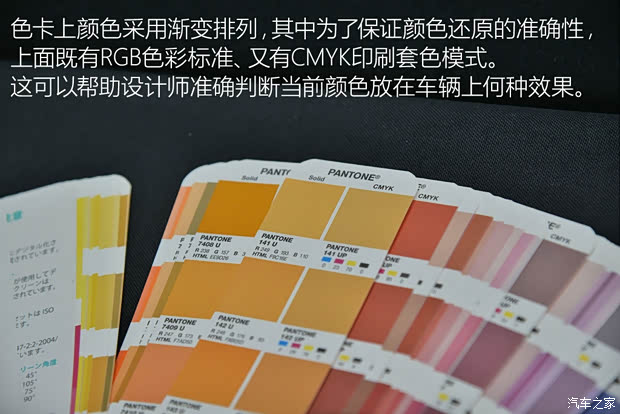

选择颜色是门学问

如果说,外形设计是考验设计师造型设计能力的试卷,那么下面这些细节的选定过程,则要考察设计师对于市场的理解,仅是凭空臆想是无法成功的,这就要求设计师对于目标人群的消费心理、审美偏好具有独到且准确的理解,这也就是为何选用土生土长的中国设计师的缘由。

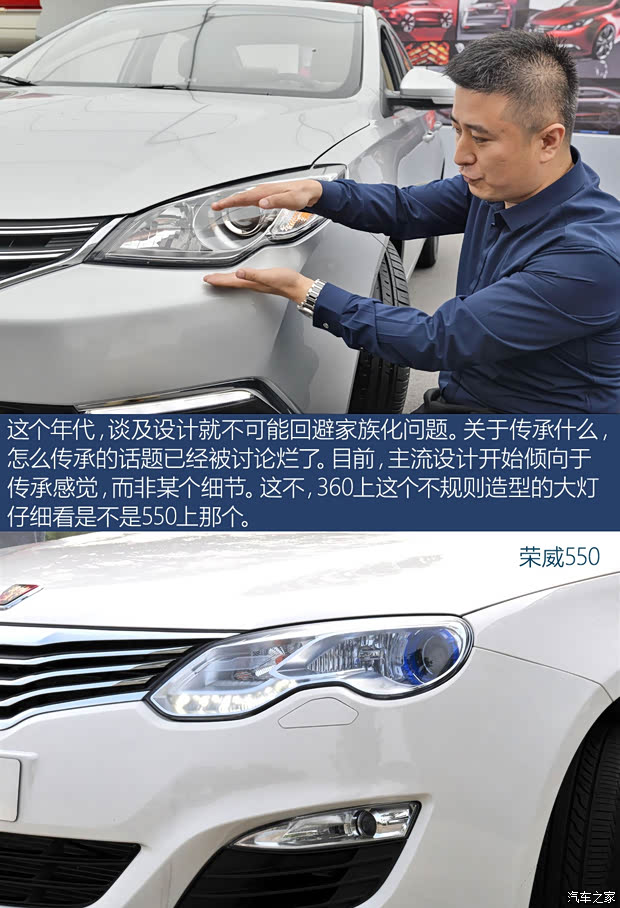

那么,让我们看看最终结果吧。提及设计,现阶段就不能不提家族化设计,不知您有没有注意到,大众推出家族化设计时,先是推出中型车,随后推出使用家族化设计、定位更低的紧凑型车,这样会令购买入门级别车型的消费者得到心理上的满足感。相反,日产则是先推出紧凑型车,随后推出中型车,这样的做法容易令购车人产生车型廉价感。那么,作为未来荣威家族化设计的首款作品,荣威设计团队如何抉择?

神似的设计方法也就会使得不同级别的产品间既有明显的共性,又有适合自己级别的个性,因此,也就不会产生上面提到的低端车型先展示家族化设计,高级别车型再利用后给人廉价感的情况。不过,这样的抉择势必会十分考验设计团队把握精髓以及创新的能力。

一直以来,在我们的印象中,追求美观的设计团队与追求实际的工程团队似乎总是处于天平两端,二者似乎总有“矛盾”产生。实际上,二者追求的共同目标是一致的,只是处理方法并不相同,比如设计团队能够借助画笔“帮助”工程团队在不牺牲车内空间的前提下,营造优秀的视觉效果,这样的相互配合才是整个项目研发的主旋律。现在,设计与工艺并不违背,设计亦可以反衬工艺。

● 这就完美了吗?

其实汽车设计师的心理和马拉多纳有些类似,曾经的阿根廷国家队10号永远对自己下一个进球最满意,而设计团队总认为下一个作品最优秀,360也有遗憾。由于成本等问题限制,所以其尾灯组采用卤素光源,因此在夜间点亮时的视觉效果上,为能100%还原设计师的想法,未来采用LED导光带设计这个问题就会解决。

随着制造技术的不断前进,从前成本高昂的氙灯、LED灯组的成本正在变得更为亲民,随着未来产业布局的更加完善,制造成本的进一步降低,360这样的入门车型使用LED导光带设计将变得司空见惯。这样的进化就像是早期只有豪华品牌车型才可能用上电动调节座椅、自动空调、定速巡航,而短短几年,现在很多紧凑型车也可以拥有这些配置。

偏向驾驶员的仪表台就是好设计?

■ 内在

● 好看还是好用?

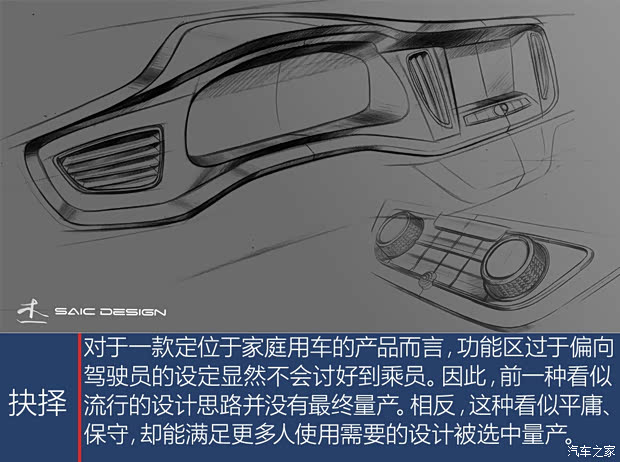

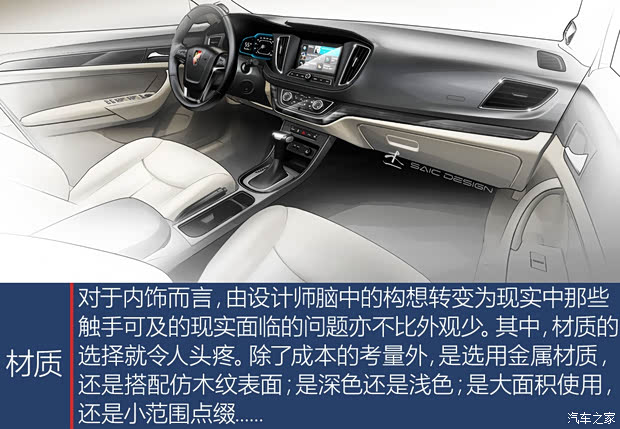

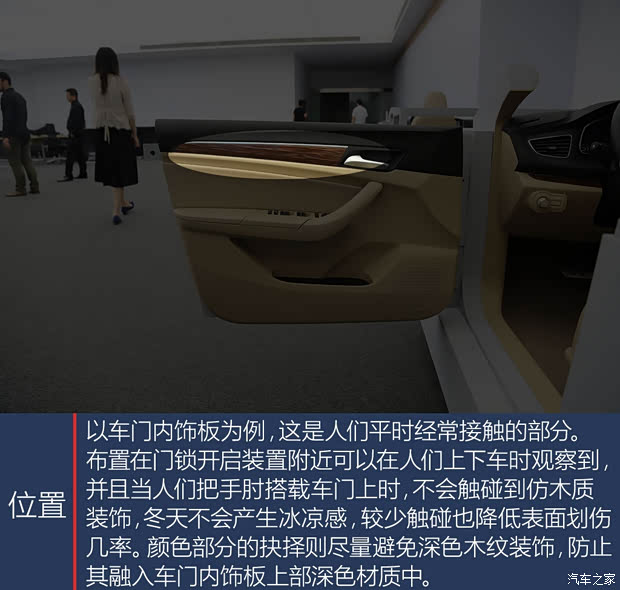

如果说,外观设计讲求的是满足大多数人审美需求的话,那么,内饰设计中设计师需要考量的就是如何满足大部分人使用角度上的需求,毕竟外观是给别人看的,而内饰是给自己用的。林志玲虽然适合带出门,但日常生活或许还是贾玲更适合。

设计师永远不会缺乏创意,设计阶段时各种前卫、炫酷甚至流行的设计思路并不适合每个产品。偏向驾驶员的仪表台会令前排乘员产生距离感,造型怪异的仪表台也会因为无法布置气囊或者气囊弹出时受到影响而被工程团队否决。在内饰设计中,工程团队的话语权有时会高于设计团队。

对于汽车内饰的设计而言,很多时候造型的美观度并不是被选为量产的首要因素,实用性往往会被首先考虑,当然,这并不意味着造型设计毫无用处,优秀的设计可以帮助人们更好的使用设备,良好的配色也有助于提升人们对于质感的印象。

德系设计绝招——细节

● 德系设计等于冷冰冰的机械?

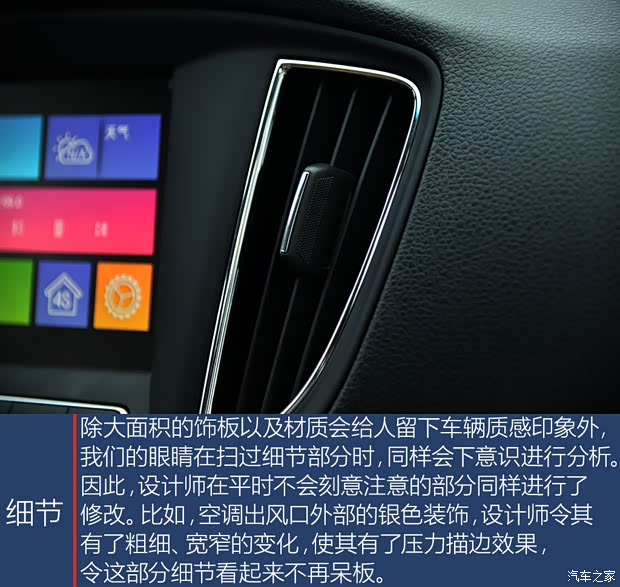

近些年,我们总提及德系设计、德系品质,而如果深入的揣摩下什么是德国设计,可能大多数人心中都没有一个准确的设计,在设计师的眼中,德式设计并非是呆板、没创新的代名词,而是一种对细节的执着。

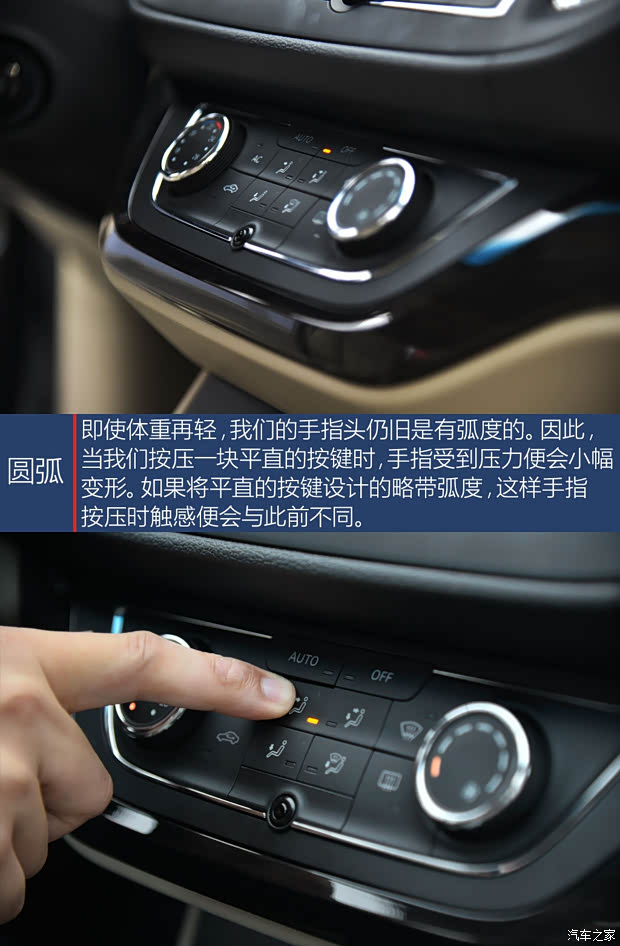

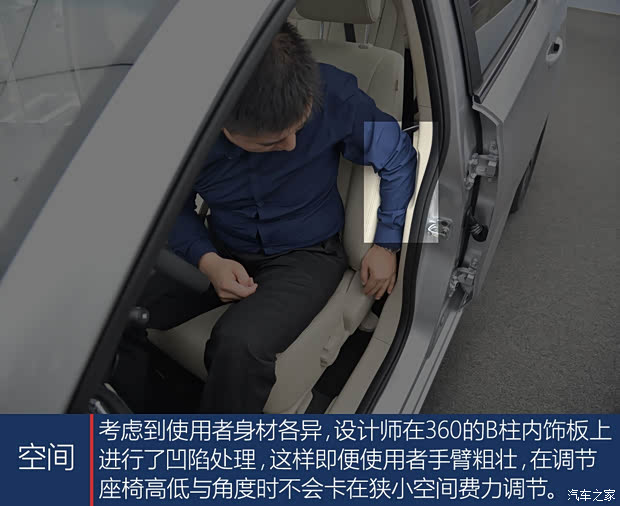

前面提到了德国设计令人着迷之处在于细节,那么什么才是细节呢?邵景峰并没有急着回答问题,而是带我们走到了车内,顺着他手指的方向,我们发现了一些端倪。

为了找到按键区最合理的布置方式,邵景峰会带着团队前往德国,在那里的不限速高速公路上驾车疾驰,当车速升高时,人们的注意力会更多的放在对路面情况的观察中,这是检验按键位置、大小、反馈感设置合理性的绝佳的机会。开发人员有了实际体验后,再次修改自己的方案便会更贴合实际,这样源于实际的设计正是德国设计所一直追求的体验式创造。

随着用车群体年龄的逐渐偏低,车辆上的影音系统早已不是一台收音机、一台卡带机那么简单。触摸屏、HDMI显示,甚至于车联网系统都开始走进我们的爱车。于是,设计师工作记事本上又多了几项日程安排。

对于车内设计而言,实用性的需求永远是站在第一位的,再炫的造型、视觉效果、触感最终都抵不过使用上的不便。对于空间的设计,日系品牌似乎是人们印象中的佼佼者,而此次,邵氏团队给我们带来了一些惊喜。

全文总结:

对于国人而言,德式设计追求的皮实、耐用只是使用者自己感受到的一小部分,在这背后饱含了设计师小至一处线条、一个按键的设计,大到车辆视觉感受的创造过程。有着德系品牌设计经验的邵景峰和他的团队抱着一份情怀,努力烹饪着一道道适合中国广大地区的菜肴。那么,这道“德味生煎包”是否合您口味呢?(文/图 汽车之家 唐朝)

相关链接:

突破传统中国元素 揭秘荣威品牌设计

http://www.autohome.com.cn/tech/201307/563717.html

加载中

加载中