MINI E带来的全新思考

MINI E让我有机会触摸明日科技,对未来充满憧憬,同时也引发出一连串的思考。

充电、充电、还是充电

这几天困扰我最深的就是充电问题,时刻都在计算续航里程和行动半径,充电和续航里程是电动车普及所面临的最大障碍。

4-5小时的充电时间显然是长了点,但通过家用充电桩可以解决一些矛盾。白天出行,晚上充电,似乎是两全其美的解决方案。但是理想的充电环境至少需要25安培的电流,对城市电网是个不小的负担。

180公里的续航里程很尴尬,注定MINI E只能在城市中使用,不能作为全路况交通工具。除了增加续航里程,增加充电站密度和开发快速充电电池也是解决问题的办法。但即便是10分钟快速充电,相对内燃机车加满一箱油的速度还是慢了很多。

没电了怎么办?

如果不幸行动半径超出了充电站范围,似乎唯一能做的就是等待救援。

自行充电靠谱吗?

MINI E具备动能回收功能,所以我们准备尝试一下被动行驶自充电。在被另一辆车拖行了10几分钟后,MINI E获得了可观的电量,此方法可行。但很快仪表板提示能量回收系统温度过高,尝试就此作罢。

当然这只是一次科学性的实验。用化石燃料驱动一辆汽车,同时给一辆电动车充电,能量经过2次转换,怎么看都是得不偿失。

长时间使用能量回收会造成系统高温,那山区下山行驶怎么办?

根据我们的实验结果推论,如果是在山区长时间下坡行驶,也会遇到动能回收系统过热的风险。总之开MINI E上山压根就是个完全不靠谱的想法,反正我不去。

使用费用如何?真的环保吗?

按照北京市民用电价每千瓦时4毛8分钱计算,MINI E电池容量35kWh,充满电需要大约17块钱,可以行驶180公里,百公里的费用不到10块钱,比汽柴油车便宜多了。

环保是个大话题,只凭MINI E一己之力难以改变局面。从全局来看,国内电力结构中燃煤发电量占到总发电量70%以上,煤炭在开采、运输、燃烧环节所产生的污染恐怕不比汽车尾气排放好多少。

另外废旧电池如果不能有效回收处理,会对环境造成更大的破坏。

电动车养护便宜吗?

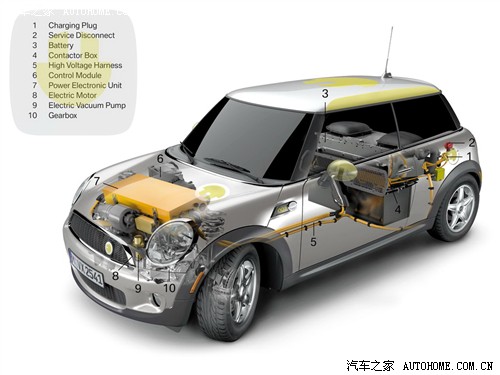

相比传统的内燃机汽车,电动车的机械运行环境要简单得多。电动机的运行基本是在全封闭的环境中,不会与外界发生接触和物质交换。而内燃机需要外界的空气和燃油,其中的杂质会不断影响发动机寿命。

电动车没有进排气、配气机构、没有点火系统,没有润滑系统,变速箱结构简单,就连刹车用得都比较少。所以不需要更换空滤、机滤、汽滤、机油、火花塞、点火正时等消耗品。

不过一旦电池损坏或者寿命到期,更换电池的开销可能够普通汽车保养10年了。

电动车安全吗?

不久之前东南沿海地区有一台国产电动车自燃了,由此引发了人们对电动车安全性的质疑,数码电子产品的锂电池自燃、爆炸的事件更是屡见报端。电动汽车最大的安全隐患是爆炸自燃和漏电。不过至少现在我完好无缺的就快写完了这篇文章。

电动车离我们还有多远?

电动车其实并不是什么时髦技术,汽车诞生没多久,电动车就已经出现,大约是在1896年。但一直受技术局限,直到20世纪90年代电动车才开始大规模发展。21世纪,环境和能源问题成为全球焦点,电动车才开始更多得被提及,并有取代内燃机汽车的趋势。

感谢网友BRAGI在回帖中指出关于电动车出现时间考证的问题

根据目前所查实的资料,电动车的发明人和发明时间目前并没有得到一致的公认。

1828年匈牙利物理学家Ányos Jedlik将其发明的电动机装在一台模型车上。1832-1839年间,苏格兰人Robert Anderson发明了靠电力驱动的车辆。1835年荷兰人Stratingh教授也设计了一台电力驱动的模型车,并有他的助手Christopher Becker完成制造。1835年,美国佛蒙特州的铁匠Thomas Davenport也制造了一台电动车,Davenport同时也是全美第一个直流电电动车的发明者。

电动交通工具和电动出行方式也一直围绕在我们身边。从最早的有轨电车,到目前仍然使用的无轨电车、地铁、高铁,这些交通工具都是靠电力驱动,并且是我们日常交通出行的一部分,只不过这些都是公共交通工具。

满大街的电动自行车是离散式电动交通工具的主力军,另外高尔夫球场的那种电瓶车也应该算是私人电动交通工具中的一种。

至于真正的个人电动汽车,目前大多还是实验性产品。MINI E是宝马集团的实验项目之一,作为宝马i Project计划的一部分,之后宝马还将开发出量产纯电动车i3和i8。最早的成果——BMW i3预计于2013年问世。(文/图 汽车之家 王苦公)

加载中

加载中