● 毒驾=“进入游戏模式”

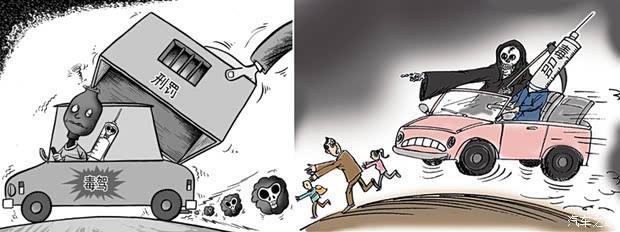

都说酒驾猛于虎,其实毒驾的危害性远远高于酒驾。所谓毒驾,就是吸毒驾驶,指未戒断毒瘾的患者或正在使用毒品的司机驾驶机动车。国外一项研究表明,酒后驾车比正常反应时间慢12%,毒驾则比正常反应时间慢21%。

更可怕的是,吸食合成毒品的人员往往精神极端亢奋,容易出现妄想、幻觉等症状,会导致驾车时判断力低下甚至完全丧失判断,做出种种不可思议的动作,导致恶性交通事故发生。

根据数据披露,去年,绍兴市区沈园附近曾发生一起车祸。一个瘾君子在酒吧“过瘾”后,又和同伴去吃夜宵,结束时已近凌晨4时。酒精的作用,再加上毒品的刺激,致使他不顾女友劝阻执意要开车回去,结果一连撞了6辆停在路边的车子,导致自己左侧眉骨骨折,从此左眼无法正常闭合,女友被撞断4根肋骨,刺破脾脏。清醒后,他对交警说:“当时感觉自己无所不能,就像电影中的英雄一样,要将前面所有的车子都超过!”

2010年5月26日晚8时30分,杭州一狭窄的三岔路口处,一辆轿车在10多分钟时间里撞飞了4个摊位,连撞17人,最后将一个女孩压在车底下,愤怒的群众将车掀翻救出女孩。后经涉毒检测表明,肇事男子吸食了K粉(氯胺酮)。据肇事者傅某事后交代,他当时的感觉像是在电子游戏的场景中,路人就像游戏中的人物一样,车子撞人越多,游戏得分就越高,他就越觉得兴奋。“这不是交通事故,简直是在杀人!”一位目击者说。

● 毒驾“已成气候”

吸食合成毒品人员精神极端亢奋,容易出现妄想、幻觉等症状,导致判断力低下甚至完全丧失判断。这些年,毒驾引发的交通事故不断增多,致使多人伤亡的恶性交通事故也时有发生。

这是一组令人忧心的数据:以去年浙江省公布的数据来看,该省在控的16.7万余吸毒人员中,30%左右持有驾驶证,也就是约有5万多名“瘾司机”。

一项试验发现,吸食了冰毒的小白鼠,因为一次轻轻触碰,几口就把同伴咬死。而人在“溜冰”(吸毒)以后,很快便处于亢奋状态,稍微风吹草动,就会出现激烈反应。“毫不夸张地说,当人吸毒后开车上路,很容易出现幻觉,成为马路杀手。”浙江交警介绍。

● 毒驾不易“被察觉”

“一般情况下,毒驾的隐蔽性较强,不易被执法人员察觉。”与酒驾不同,单凭视觉、嗅觉等直观感觉无法辨识毒驾,检测也不方便。确定是否毒驾,必须通过尿检,往往需要耗费大量的人力、物力。

相比检测,更让执法人员感到困惑的是法律的缺失。记者了解到,目前对毒驾的处理,道路交通安全法还没有明确的规定。

吸毒本身就是违法行为,毒驾比醉驾的违法程度更重,社会危害后果更大。但与“酒驾入刑”的惩罚相比,对毒驾的惩治力度明显不足。法律专家介绍,关于危险驾驶罪,我国刑法修正案规定了醉驾和飙车两种行为,一些与醉驾、飙车危险性相当的其他驾驶行为并未纳入危险驾驶罪的惩治范围,如一直较受关注的吸毒后驾驶、在公路上高速逆行、严重超速、恶意碰撞等。

实践中,司法部门对毒驾肇事的后果,一般根据伤亡程度以交通肇事罪进行量刑,只有社会危害性极大,才有可能以“以危险方法危害公共安全罪”论处。正是由于目前法律的缺失,才让这些毒驾人员在危险驾驶后得不到应有的惩治,在此我们也呼吁交通部门可以尽早出台对于毒驾行为的量刑规定。

对未造成伤亡的毒驾行为,只能视为违法行为进行行政处罚。交警部门往往在查获以后,移送缉毒部门处理。换言之,毒驾如果没有肇事,就不用承担刑责。因而,使预防和打击毒驾处于被动状态,这在一定程度上也“纵容”了毒驾的长期存在。

● 死得“不明不白”

话说从上面的数据和往年案例来看,因为吸毒而导致的事故还真是不少见,从该起事件中我们也可以判断,正是因为吸食毒品,才导致张某出现了异常的举动,从而逆行上路,最终命丧高速。

看到这里,其实我倒觉得该名肇事司机自己可能也觉得“挺冤的”,到死都不知道自己是为什么死的,按照警方的判断,在吸食毒品后,该男子已经出现的异常行为已经非本意,而是处于“恍惚+幻想”状态了。

写到这里,忽然让我想起了姜文导演执导的电影“一步之遥”,片中姜文饰演的角色同样是在和女主角吸毒后驾驶车辆出去飙车,随后发生事故导致女主角死亡,自己则背负了杀人犯的罪名,可是回忆该事件时,却以为自己当时是带着女主角“奔月”。虽然只是一部影视作品,但我们也可以从中发现,毒品之害往往是超越人性所可以控制的范围的。

编辑小结

都说酒驾害人,这么一看毒驾更配得上是:害人害己,在再次提倡安全驾驶拒绝逆行的同时,我们再一次看到了在毒品面前人性的脆弱,可以这么说,一旦涉毒,很少有人还能控制自身行为的,这和酒驾有很大的不同,在此我们除了慰藉双方因事故死亡的副驾驶外,还要再次提醒大家:对于逆行行为,我们始终持绝不容忍态度!对于酒驾和毒驾行为,我们更想对大家说:“珍惜生命”。(文/汽车之家 任博)

更多阅读:

流言终结者(23) 吃荔枝能被查出酒驾?

//www.autohome.com.cn/use/201406/817093.html

加载中

加载中