● 历经七代进化

奥迪借鉴了大众Iltis越野车的四驱概念,但由于轿车的空间所限,完完整整的移植是不可能的。于是,奥迪的工程师琢磨出一个巧妙的解决方案:在变速箱后端安装差速器,依旧由传统的传动轴将动力传递至后轴差速器;而在变速箱内部安装了一根空心传动轴使动力可以传送到前轴差速器。这样一来就省去体积大、重量大的分动箱,从而有效的解决了空间问题。

为了使奥迪quattro应对更为苛刻的路况,奥迪工程师在第一代quattro技术中使用了前、中、后三个开放式差速器,其中中央差速器和后轴差速器均带手动锁止功能。驾驶者可以根据不同路况需求,通过中控台的锁止开关控制差速器的工作状态。

◆ 第二代quattro:托森A型中央差速器

1986年对于奥迪来说是重要的一年,在这一年quattro四驱系统迎来了一次重要的革新:采用了托森A型中央差速器。托森(Torsen)这个名字的源于Torque-sensing Traction——扭矩感应,其核心结构是蜗轮蜗杆机构,基于这种机构单向传递动力的特性使托森A型中央差速器具备了自锁功能,在正常情况下动力以50:50的分配比例传递至前后轴,当某个车轮出现打滑现象时,中央差速器可主动的将动力分配给附着力更好的车轴,比第一代更方便。后轴和前轴差速器仍然为带有手动锁止功能的差速器和开放式差速器。

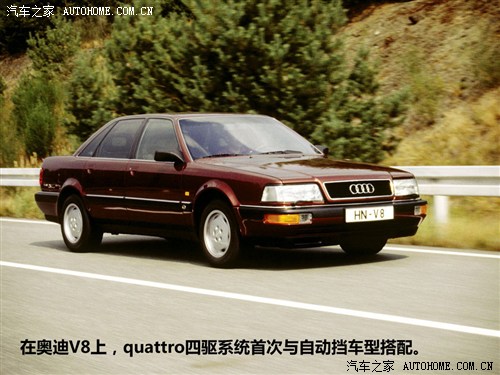

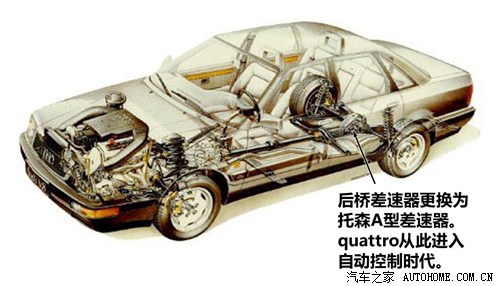

◆ 第三代quattro:首次应用于自动变速箱车型

1988年亮相的奥迪V8根据自动和手动变速箱的不同分别配备了两种quattro系统,这两套系统的区别在于中央差速器型式的不同:与手动变速箱匹配的quattro依然采用了托森A型中央差速器,而与自动变速箱匹配的quattro采用了带有电控多片离合器的行星齿轮中央差速器。另外,第三代quattro系统将后轴开放式差速器也更换为托森A型差速器,从此quattro迎来了自动控制的时代。

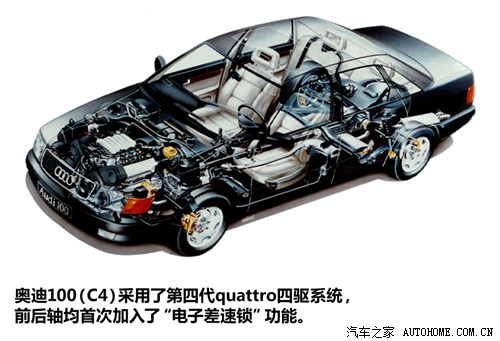

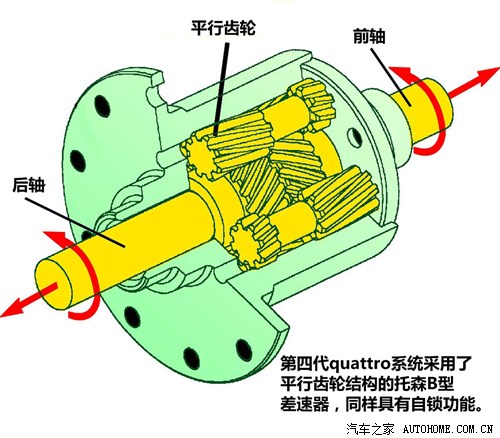

◆ 第四代quattro:托森B型中央差速器,首次加入“EDL电子差速锁”功能

在quattro诞生14年后,第四代quattro正式应用。首先,这一代系统使用托森B型中央差速器,托森B型差速器采用平行齿轮结构,同样具有自锁功能,不一样的是它可以配备在自动变速箱车型上。其次,第四代quattro首次加入了“EDL电子差速锁”功能,当单侧车轮出现打滑时,“电子差速锁”可利用液压控制单元对打滑车轮进行制动,有效增强另外一侧车轮的驱动力。

想搞清楚差速器、限滑差速器、“电子差速锁”?请点击下面图片:

◆ 第五代quattro:优化后的托森A型中央差速器

奥迪工程师将突破点放在了优化扭矩感应式A型中央差速器和ESP电子稳定程序与四驱系统的配合上。经过优化的A型中央差速器具备更为出色的扭矩分配能力,同时牵引力锁止值也经过了优化。为了奥迪quattro车型应对各种极限路况,第五代quattro全时四轮驱动技术与ESP系统的配合更为密切。这一改进使quattro车型具备了更高的主动安全性。

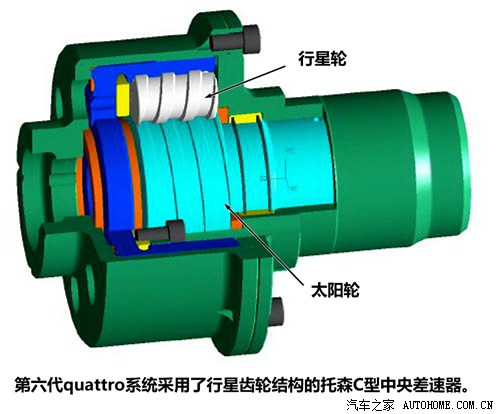

◆ 第六代quattro:托森C型中央差速器,奥迪Q系列诞生

『奥迪Q5(左)、Q7(右)均配备了第六代quattro四驱系统』

第六代quattro核心部件中央差速器由B型升级到了C型,其结构也由平行齿轮结构变为行星齿轮结构,自动锁止功能的反应时间也更迅速。在通常情况下,中央差速器以40:60的分配比例将动力传递至前后轴,当遇到特殊路况时,前轮可以根据需要分配到15%~65%的动力,后轮则可以分配到85%~35%的动力。偏向后轮的动力输出特点为车辆提供了更高的操控性能,在直线加速和弯道中这一特点表现的尤为突出。 目前市场上在售的A4L、A6L也都是采用的第六代quattro四驱系统。

加载中

加载中